Introduction

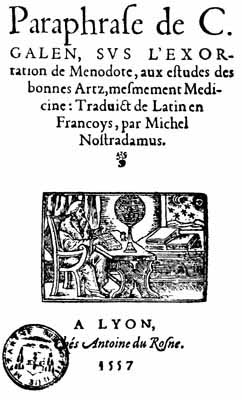

Sur Michel de Nostredame, alias Nostradamus, on avait relativement peu de renseignements biographiques, comparativement à son oeuvre, d'ailleurs toujours largement incomprise, parce que mal lue. De l'homme, on avait surtout retenu qu'il pratiquait l'astrologie (comme tous les médecins de cette époque), synonyme aujourd'hui de charlatanisme, de sorcellerie, magie et imposture, mais on avait oublié qu'il avait été d'abord, et à jamais, médecin, premier traducteur en français de l'Exhortation à l'étude de la médecine de Galien. Fort peu de critiques ont imaginé qu'il pouvait souffrir d'une maladie neuropsychique expliquant sa production littéraire, de cette épilepsie si particulière, sinon pour reléguer insidieusement l'écrivain dans le domaine péjoratif de la maladie mentale, voire de la malédiction, et tous comptes faits, de la superstition.

Et donc personne n'avait encore pensé - faute d'en bien connaître certains signes exceptionnels - à faire de l'écrivain un patient souffrant d'une épilepsie psychique, ou temporo-limbique, le trouble n'ayant été réellement décrit par l'anglais Jackson en 1876 sous le nom de dreamy state, état de rêve en français. Et il a fallu attendre encore un siècle de plus, après l'observation contestée du neurologue français Alajouanine portant sur Dostoïevski, pour que l'américain Geschwind décrive en 1973 un syndrome religieux relatif à certaines épilepsies temporales, aussi rare que difficile à diagnostiquer. Ce syndrome associe en particulier des préoccupations spirituelles quasi-obsessionnelles à une hypergraphie, c'est à dire une production écrite abondante, excessive, et chez le polyglotte de Salon de Provence, les reliefs d'une dyslexie, voire d'une certaine dysphasie.

L'objet de mon ouvrage (intitulé Logodædalia, pour la recherche d'une langue morte) est précisément l'analyse de cette curieuse production littéraire en relation avec une épilepsie temporale, que Nostradamus lui-même avait expressément désignée, dans la Préface à ses premières Prophéties, sous le nom de comitiale agitation Hiraclienne. [Note P.G. : cf. "La lettre de Nostradamus à César", § 15.]

On rappelera encore que l'auteur des Prophéties écrivait

à l'époque troublée des guerres de religion, circonstances particulièrement éprouvantes

pour les relations sociales et les âmes les plus sensibles. Dûe la nécessité de suivre l'oeuvre

de l'auteur dans tous ses détails, je me devais d'aborder - parmi tous les autres - les domaines contestés

de la religion et de l'astrologie pourtant pratiqués par tous les médecins de l'époque (y compris

Fernel et Paré), et il ne serait pas tout à fait honorable pour un médecin de mépriser aujourd'hui

ses vieux ancêtres combattant la peste et le choléra avec des moyens dérisoires.

Ce qui est maintenant démontré

- le diagnostic clinique

Dans la Préface de ses premières Prophéties publiées en 1555, Nostredame se disait lui-même souffrant d'une comitiale agitation Hiraclienne, autrement dit d'une épilepsie – dite ieros nosos en grec, ou morbus sacer en latin – puisque ces termes médicaux partagent la même sémiologie clinique, que selon toute vraisemblance le médecin de Salon connaissait déjà un peu [10]. Un demi-siècle plus tard, Jean Taxil, un de ses confrères provençaux en Arles, reprend le diagnostic d'épilepsie, et y rajoute celui de dysphasie en décrivant une surdi-mutité : "...& de noftre temps, noz practiciens nomment entre les grands Epileptiques, encores vn Charles Quint, Empereur & Roy des Efpaignes, grãd Monarque & d'vn tres-fubtil efprit. Quand à moy i'ay pris garde à ceft inconuenient, & i'ay prefque toufiours trouué veritable, tellement qu'il me feroit facile d'en mettre icy en conte plufieurs qui font ainfi de grand entendement, qui font fubiects à ce mal. Mais pour tous ie ne veux mettre en ieu qu'vn feigneur fort cogneu en Prouence, lequel tire en admiration ceux qui confiderent fon entendement : car eftant dés fa naiffance priué de l'ouye qui eft le propre organe des difciplines, toutefois fans icelle il a habitué fon ame aux fciences des Mathematiques, comprenant | fort bien la valeur des lettres, lifant & faifant fes refponfes pertinêtes par efcript; ne sêble-il pas que l'ame de ce feigneur ayãt appris fans fon propre organe tant des chofes, que quafi par vne fimple apprehenfion comme les anges, & par la grandeur de fon iugement, aye faict cela ? Si Ariftote viuoit encores auec tous fes naturaliftes, ils feroyêt biê empefchés de fçauoir comme ce perfonnage à apprins ce qu'il fçait, fans louye & fans la voix, & m'affeure qu'ils admiroyêt plus fur cela qu'ils n'en refouldroyent. C'eft affes fourny d'exemples, & affes d'authorités pour la verité de cefte propofition, refte de l'illuftrer de raifon. Ariftote & tous fes fectateurs difent, & concluent qu'iceux Epileptiques font tels, parce qu'ils font melancholiques, qu'ils foyent melancholiques, nous en auons ia cy deuant apporté tant de raifons & authorités, que ce ne feroit qu'ennuy de les repeter : mais que les melancholiques foyêt hommes de fi braue iugement c'eft la principalement où ie me veux vn peu arrefter..." (1602, Traicté de l'Epilepsie, Livre I, Chap. 15 ; p. 138).

Le nom de Nostradamus n'est pas expressément cité dans ce passage, mais Taxil,

dans le chapitre VII du même

ouvrage, à l'appui de ce seigneur provençal, mathématicien épileptique et sourd-muet, précise

qui est "ce prince des Mathematiciens Nostradamus" (p. 52) et parle de lui comme un "medecin de fa profeffion,

mathematicien meteorologique, non pas tant de fon bon gré, que par la priere des Princes & des Rois

? Tel fuft ce grand Nostradamus" (p. 54), à savoir un de ces astrologues du XVIe siècle qui se

faisaient tous appeler mathématicus, selon l'usage à cette époque-là. Il n'en faudrait

pas davantage à un médecin quelque peu curieux de sémiologie neuropsychiatrique pour susciter l'envie

d'ouvrir une enquête clinique sur ce double diagnostic porté il y a près de cinq siècles par

ses deux confrères, mais négligé depuis par tous les critiques des fameuses Prophéties.

- la dyslexie

Jean-Aimé de Chavigny, le familier de Nostredame – du Janus François

comme il le surnommait aussi – déclarait à l'appui du rapport de Taxil : " Il me semble bien qu'il ait

tenu cette obscurité de style de la nature elle-même, et qu'il ne l'ait pas recherchée pour l'art.

Car même sans enthousiasme, j'ai vu bien des choses chez lui qui auraient eu besoin du nageur de Délos

" (cf. grec dhlos , visible, clair, évident). A la suite de Taxil, il n'est donc pas

inutile d'étudier l'hypothèse d'un trouble du langage intéressant l'auteur des Prophéties.

1) dans l'Interprétation des Hieroglyphes d'Horapollo

Comment taciturnité

Signifier voulant tayre ou silence

Qui est l’effect de taciturnité

Ilz escripvoyent ung nombre en aparence

Mil quatre centz et quinze bien compté

Qui est le terme sens rien soy mescompter

D’ans troys complis constitués au sens

Supputant l’an nombre de jours troys centz

Soixante et cinq que l’enfant son langaige

Vient prononcer car devand de ce temps

Sa langue n’a de parler bon usaige.La lecture de cet épigramme, comparé à ses sources [6], pourrait faire croire que son auteur ne savait pas compter, ou qu’il était atteint de confusion mentale : ainsi trois fois 365 feraient 1415, bien comptés, on croit rêver... Mais en réalité, c’est une chose que calculer, c’en est une autre que conter, pour passer de l’un à l’autre il ne suffit pas de savoir lire, il faut aussi imaginer. Dans la langue grecque, quatre cents pouvait s’écrire tetra-kosioi, très proche phonétiquement de tetra-eikosi, quatre-vingts. Et les diphtongues -oi et ei- prononcées comme un i (Lejeune, 1987) par iotacisme faisaient dire kosi et ikosi, cette similitude phonatoire ferait qu’un enfant de trois ans n’aurait alors pu articuler distinctement les deux nombres (Jakobson, 1969, Van Hout & Seron, 1983). Comme trois années solaires de 365,25 jours font exactement 1095 (mille nonante cinq, alpha koppa epsilon [7]) jours entiers, une diction enfantine imparfaite aurait pu faire dire plus facilement, et comprendre aussi (pour nonante) quatre cents (tetra-kosioi) au lieu de quatre-vingts (tetra-eikosi). D’autres langues que le grec offraient les mêmes pièges phonologiques, ainsi en égyptien pharaonique la numération orale faisait dire khémet pour trois, khém pour quarante, khémen pour huit, mais khéman pour quatre-vingts, tandis qu’en hébreu on a šmonah pour huit, šmonym pour quatre-vingts, et pour les mêmes nombres en arabe tamâny et tamânûna (Ifrah, 1994). Ajoutées aux conventions de position utilisées dans le calcul décimal (88 n’est pas 428), et aux changements de base (qui par exemple, font de quinze-vingts l’égal de trois cents, ou de onze cents l’égal de mil cent, différent de cent mille), ces difficultés phonologiques ne sont résolues, dans le meilleur des cas, qu’après l’enfance (du latin infantia, incapacité de parler, de for, fari, parler ; EMA).

Ces subtilités de prononciation d’une langue morte, certains hellénistes ne les dédaignaient pas jadis, et à la suite d'autres auteurs, Erasme ([8] [9]) les avait soumis depuis 1529 à la curiosité de ses lecteurs assidus. L’usage pédiatrique qu’en aurait fait quinze ans plus tard le précepteur du futur César, instruit du rotterdamien De pueris, nous semble assez pertinent et digne d’une observation historique de neuro-psychologie.

|

|

- l'épilepsie2) dans la Paraphrase de Galien

Certains critiques - cités dans le Répertoire Chronologique Nostradamique (Benazra, 1990, Ed. La Maisnie – p. 26) - ont trouvé cette oeuvre si incompréhensible qu'elle n'aurait même pas valu la peine d'être lue : " je ne vis dans cette traduction souvent presque inintelligible, même avec le secours du latin, qu'une suite d'offenses à la grammaire et au sens commun, de contresens faits à plaisir, et d'omissions qui brisent le fil de la pensée, dans le but évident de révolter le lecteur et de se faire passer pour un fou ". (F. Buget, Bulletin du bibliophile, 1861, pp. 395-412). " Le style du traducteur est absurde, et n'offense pas moins le sens commun que la grammaire. " (J.-Ch. Brunet, Manuel du Libraire, t. IV, col. 106). Mais, dans cette Paraphrase, on trouve cependant quelques indications susceptibles d'orienter un lecteur averti vers un cas de dyslexie, cas totalement inédit et nouveau pour un médecin du XVIème siècle :

– " ceulx qui par moyen de leurs continuelles vigiles, venoyent mettre en lumiere quelque cas nouueau comprins par le labeur des lettres, qui fuft digne d'eftre leu " : quel est ce cas nouveau que le travail des lettres pourrait élucider, sinon un cas de dyslexie comitiale. On ajoutera que, pour un élève réellement dyslexique, la lecture des oeuvres imprimées au XVIème siècle – avec quelques lettres indifférenciées (u et v, i et j, f et s) – ne pouvait que poser une difficulté supplémentaire loin d'être négligeable, et qu'il convient d'évaluer aujourd'hui "en situation" (sol ou fol, fenestre ou senestre, joue ou jove, etc).

– " que ferõt quelques vns, à qui pofsible, qui ne pourroit nullement imiter la moindre partie de la tranflation vouldrõt calomnier quelque mot, que pofsible leur femblera aliené à leurs oreilles : mais l'oeuure à efté tranflatee, felon les exemplaires pour lors que par moy ont efté trouuez, que m'a efté pofsible de recourer iouxte ma faculté " : est-il vraiment possible à un profane d'imiter parfaitement le style d'un auteur, d'autant plus que celui-là serait dyslexique, alors que le plagiaire ne le saurait pas, le cas étant nouveau ?

Ce cas nouveau de dyslexie trouve un exemple dans le texte de la dédicace, avec le Dixain : " CONTRE LES INEPTES tranflateurs. A monfeigneur le commandeur de Beynes... Qui tournés locques, lafnide, & camifynes, Le François n'ayme les noms tant pontilheux Changeant la langue par telles voix maftines Non vfitees par chemin patilheux.(...) ".

3) dans les Prophéties

Hormis une pluie de néologismes et autres hapax totalement incompréhensibles faute de lexique établi, on trouve plusieurs expressions déroutantes orientant aussi vers des troubles du langage particuliers à certains polyglottes : grand Mendofus en IX-45, Mandofus en IX-50, et Lous gros de Mende en IV-44 (du latin mendosus, mendum, mendax, défectueux, fautif, trompeur), la langue Arabe [55] mise pour le charabia en III-27 [54], Blois en III-55, V-34, ou VIII-52 (du latin blaesus, bègue, du grec blaisos , aux jambes torses), Pselyn en I-42 (du grec yellos, dysarthrique : pour Psellos Selyn [5]), Barbare (du grec barbaros, étranger, incorrect, incompréhensible [3]), l'ire infenfée en II-34 et l'éloquence... du lefé en II-80 (cf. [1]), bouche close en V-96 (pour une mutité, dysphasique), Bleteram en VIII-36 (blatérer [4], pour un chameau, synonyme d'homme tardif dans les Hieroglyphica), Babel en II-30 et Babilon en X-86 (pour babiller, blaterare en latin), lieu diphlongue en X-33 (pour un passage à deux voies, une naissance à deux langues).

Puis en rapprochant les Hieroglyphica nostradamiens des Centuries, le jeu dyslexique devient alors numérologique. Ainsi en X-74, on a l'équation : "An reuolu du grand nombre feptiefme /.../ Non eflongné du grand eage milliefme", et en II-88 "Le nom feptiefme du cinquiefme fera", permettant d'établir entre feptiefme, cinquiefme et milliefme des correspondances sémantiques, résolues par l'épigramme suivant :

Que voulent il signifier par l'estoylle

Signifiant Dieu ou la destinée,

Revolud fatum ou le cinquième nombre,

(...)

Et puys après par le nombre cinquiesme

Pour ce que sont au ciel astres milliesmes

Tant seulement par ses cinq tours le monde

Se vient mouvoir sempiternel et ronde.à savoir que cet eage milliefme est un age de rénovation, de reuolu-tion circulaire et cyclique (puisque dans un cercle le début et la fin – alpha & omega,Aleph & Aleph – se confondent), sinon de renaissance ou de résurrection, sachant Que les entres fortiront de leur tombe en X-74. On pourra voir ailleurs que ces cinq tours sont cinq cycles, ou cinq siècles, qui font non pas mille années, mais seulement beaucoup de temps, au terme duquel tout change – comme le montre l'image de la lettre grecque C (chi) – selon l'expression nostradamienne : "le bas mis haut, le haut mis bas". Car la dyslexie Hiraclienne c'est aussi cela : les lettres nostradamiennes sont parfois des charades, comme dans certains hiéroglyphes.

4) Même la première publication non prophétique de Nostredame n'a pas trouvé grâce non plus aux yeux des critiques les plus exigeants : " Le Traité des Fardements et Confitures est écrit dans un français que plusieurs auteurs ont jugé mauvais, notant une addition de mots sans suite logique, une accumulation d'amphibologies et de termes équivoques, à tel point que l'ésotériste P.V. Piobb a pensé à la dissimulation d'une clef cryptographique. " (Benazra, 1990 ; p. 13). L'auteur, pourtant, avait pris le soin de prévenir à sa manière ses lecteurs que, devant la difficulté, il valait mieux ne pas être avare de modestie et de patience [19].

Prévenu du handicap de dyslexie, il devient plus facile d'aborder ce qui est pourtant l'essentiel du trouble neuropsychique dont souffrait le rédacteur de l'Interprétation des Hiéroglyphes, à savoir une épilepsie temporo-limbique. Quelques auteurs dans le passé, de Le Pelletier à Dupèbe, l'avaient compris comme n'étant qu'une anecdote, mais sans lui donner toute son importance, et sans savoir non plus que cette épilepsie était liée au syndrome dyslexique. Cette carence n'est dûe en réalité qu'à la difficulté du diagnostic, impossible à porter pour qui ne l'a jamais étudié. Et il convient, avant d'en rechercher les éléments biographiques, de résumer ce que l'on connaît aujourd'hui de ce type d'épilepsie.

La meilleure candidate à cette comitiale agitation Hiraclienne, à cette fureur poétique, à cet entendement agité serait donc une forme d’épilepsie temporale ou temporo-limbique, (ou encore psycho-motrice selon d’autres médecins), dont il existe plusieurs formes cliniques pouvant intéresser un médecin légiste. Temporale, pour le nom des structures cérébrales intéréssées (c’est à dire latérales, ni frontales ni occipitales) ; limbique (du latin limbus, ceinture) pour l’organisation des formations cérébrales para-médianes groupées en cercles concentriques ; ou psycho-motrice pour les manifestations psycho-émotives dont les structures précédentes sont les principales promotrices. Certaines de ces formes d’épilepsies ont été reconnues depuis peu comme des cas exemplaires, chez des écrivains incontestés comme Dostoïevski ou Kierkegaard, et ailleurs chez quelques mystiques comme Saint Paul ou Sainte Thérèse d’Avila (Alajouanine, 1963-73, Freemon, 1976, Landsborough, 1987, Hansen, 1988, Foote-Smith, 1991, Lemaire, 1992, Stol, 1993 – p.145, Vercelletto, 1994-97, 2000), et depuis bien plus longtemps dans quelques âmes conquérantes [20], par un clinicien oublié, mais jadis réputé, et ceci bien avant la première preuve scientifique.

C’est en 1876 que le neurologue américain Jackson décrit pour la première fois un état de rêve survenant chez certains patients épileptiques souffrant d’hallucinations psychiques, déjà reconnues au VIIe siècle par Arétée de Cappadoce [2], puis au Xe siècle par Albucassis, médecin arabe de Cordoue ([21], Penfield, 1963), et peut-être au XVIe siècle par d’autres médecins les mieux informés. Le vocable état de rêve provient de la traduction de l’américain dreamy state utilisé par Jackson, il eût été plus approprié de parler en français de rêve épileptique ou d’épilepsie onirique. Quoiqu’il en soit, chez ces malades épileptiques pouvant présenter un état de rêve, les manifestations cliniques les plus fréquentes et les moins contestées sont : des sensations paroxystiques de déjà-vu-déjà-vécu, des impressions de scènes familières passées ou futures, des sensations d’étrangeté, d’irréalité, de réminiscences, associées à d’autres signes paroxystiques concomittants comme des hallucinations, des sentiments d’angoisse ou de peur, et des automatismes gestuels. L’ensemble de ces crises se déroule de telle manière que les patients gardent conscience du caractère illusionnel ou hallucinatoire de leur vécu : comme si les rêves étaient mêlés aux pensées présentes, ce qui a fait parler ces auteurs, avec Jackson, de dédoublement de la conscience, ou de diplopie mentale. La diplopie est un trouble de la vision où le patient voit double, cette diplopie mentale est donc une sorte de double vue neuro-psychique, mais non de voyance parapsychique.

Mais, pour être complet, d’autres atypies comportementales sont fréquentes chez certains épileptiques temporaux étudiés par quelques auteurs récents (Bear, Geschwind, Waxman) ayant décrit un syndrome (déjà ébauché au XIXe siècle sous l’appellation de folie religieuse) où les préoccupations ésotériques, théologiques, cosmiques et philosophiques tiennent une grande place (Lemaire, 1992). Ce syndrome, dont la réalité scientifique a toutefois été contestée par quelques uns (Benson, 1991), réunit selon les autres plusieurs signes parmi les plus fréquents : viscosité mentale, hypermoralisme, hypergraphie, irrascibilité et sexualité bizarre ; aucun de ces comportements particuliers n’est à lui seul caractéristique du syndrome, mais tous réunis font un ensemble qui est apparu plus fréquent dans certaines épilepsies temporales. Enfin, ces troubles de la personnalité sont durablement persistants en dehors des crises psycho-motrices et neuro-végétatives. Malgré le contenu philosophique ou religieux des idées exprimées, parfois dans de longs textes, le discours de ces patients est frappé de viscosité et de difficultés relationnelles, les empêchant de résumer brièvement des points essentiels ou de clore une conversation.

L’hypergraphie du syndrome temporal (Waxman & Geschwind, 1974), qui est en réalité une manifestation scripturale de la viscosité mentale, s’exprime généralement au plan qualitatif encore par la rédaction ininterrompue de nombreuses expressions stéréotypées, parfois reproduites à l’identique plusieurs dizaines à quelques centaines de fois consécutives comme le tic tac d’un métronome, de précisions excessives ou redondantes, d’images en miroir et d’expressions gigognes, appartenant au domaine philosophique, ésotérique, ou religieux [25]. Dans ces épilepsies temporales, très souvent accompagnées d’épreuves funèbres, les stéréotypies interminables réprésentent les minutes d’un compteur, d’un moulin à parole. Parfois réellement vécues par certains malades confrontés au terme inéluctable de la vie, perçu tragiquement, les minutes de leur existence s’inscrivent alors mot-à-mot comme une suite prolongée d’unités destinée à prolonger leur vie. Alors que chacun sait qu’après la naissance il devra mourir, quoi qu’il arrive, certaines personnes ont une perception de leur fin plus dramatique [26]. La représentation de la mort, serait celle d’un compteur en panne, arrêté pour soi, alors qu’il continue pour les autres, et cette perception est indissociablement liée à celle du temps, et le temps à la mort ; c’est le terme du temps pour soi que l’on ne peut espérer dépasser que par la projection de soi dans celui qui, lecteur, vivra après, dans le passage du matériel au spirituel.

1) dans la Préface à CésarC'est dans la Préface à César que l'on trouve le premier témoin du diagnostic, posé par l'intéressé lui-même lorsqu'il admet souffrir d'une comitiale agitation Hiraclienne. Comitiale vient du mot latin comitia, désignant l’assemblée du peuple romain allant voter, et le comitialis morbus désignait l’épilepsie (du grec epilhyia, interruption, arrêt soudain ; BSC), fort bien connue du confiseur de Salon [10]. Mais pourquoi cette comitiale agitation est-elle dite Hiraclienne ? Pour la signification de cet adjectif, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. L’une incline vers le choix du dieu Héraklès (Hraklhs en grec, la gloire d’Héra, l’épouse de Zeus, avec kleos la renommée, ou kleis : porte, détroit, verrou, clef ; BSC), et sa déclinaison herculéenne, héracléenne. De même que dans l’édition de 1555 on trouve en II-69 Hirarchie au lieu de Hierarchie,on trouvera Hiraclien au lieu de héracléen. Mais de même que 'Ieron (Hieron [11] le lieu Sacré à l’embouchure du Bosphore), devient 'Irè (Hirè la ville Sainte), le préfixe Hira [12] confère une origine sacrée ou divine à la comitiale agitation, qui serait également -clienne, cachant un "port incogneu" (cf. supra grec kleis ). Hiraclienne est donc l’adjectif redondant d’une ire (du latin ira, fureur, par le grec ieros : vif ; EMA) à clef, la maladie sacrée (iera nosos, avec iera décliné poétiquement en ira , auguste, fort, sacré, saint ; BSC), une épilepsie.

2) dans les Centuries : on y trouve, là aussi, de très nombreuses allusions nosologiques exprimées dans des expressions tantôt traduites du grec ou du latin, langues par lesquelles il faut obligatoirement repasser pour faire le lexique nostradamien, tantôt directement compréhensibles en français, à la seule condition de connaître la sémiologie épileptique :

– tremissent par les manches (I-2) : frémissement ou trémulation – et en particulier des mains, qui parlent souvent en même temps que la langue et la bouche – sont des euphémismes poétiques de ce qu'un médecin appelerait convulsion, spasme ou même crampe (du latin vellere : vulsi, vulsus, arraché, tiré, épilé ; EMA).

– Vn peur & voix (I-2) désignent des manifestations affectives, angoissantes (on ne pourrait se réjouir des annonces calamiteuses lues dans les quatrains), mélangées à des voix dont on ne sait si elles sont entrées par les oreilles ou sorties par la bouche, de toute leur hauteur. Ces voix seraient tantôt des auditions hallucinatoires, tantôt des paroles articulées, voire les unes et les autres. Mais la peur est certainement l’une des plus fortes et fréquentes émotions vécues dans l’épilepsie temporale (Alemayehu, 1995, Biraben,2001), elle laisse un souvenir menaçant, des traces psychiques profondes et durables, et parfois l’impression prolongée d’une renaissance inachevée ou d’une mort subite imminente. L’importance et la fréquence des thèmes macabres et morbides dans l’épilepsie temporale est telle qu’elle devient un des éléments du diagnostic, la distinguant des autres formes cliniques qui font pourtant, elles aussi, la brève expérience d’une mort subite apparente [22]. Et tel est le cas de Nostredame, collectionnant dans ses quatrains 137 mort(s), et 35 moura(ir, nt, rez, ront), devant seulement 34 nais(sance, stra, tront), 20 vie et 13 dieu(x), après 479 grand(e,es,s), record absolu (Dufresne, 1989). Cette collection n’est pas seulement le résultat d’un exercice littéraire, mais la conséquence d’une ou plusieurs expériences psychiques de la mort, d’un voyage de mort vécu (cf. VIII-87), qui nécessitent une lecture médicale des Centuries, car là où Nostredame écrit mort il faudra souvent lire maladie, épilepsie, comitialité, ou leur équivalent grec ou latin de saisie, possession, sommeil, coma, etc. Ainsi, écrit-il en VIII-42 que « Mort dans fa tante [23] diront qu’il dort leans [24] », pour faire entendre que le sommeil Hiraclien ressemble à un état de mort, ainsi que l'écrivait Aristote : " omoion gar o upnos epilhyia [Porro epilepfiae est somnus] " (Du sommeil et de la veille, 457a). Sachant que le grec epilhyia se traduit par "arrêt soudain", on lira différemment les vers suivants : Par mer fera arreft dedans Marfeille, Fera arreft pour Paris defolé (III-86-93). De même, avec près de quarante occurrences, là où on lira mal il faudra souvent entendre maladie. Et ce qui paraît maintenant presqu’évident, pour un médecin averti devant son grand mal, était resté lettre morte depuis près de cinq siècles, malgré toute la sémiologie littéraire qui l’accompagnait et en soulignait les caractères principaux : divin mal, rendra mal content, bon à mal, mal’heureux tourment, fera mal entendre, grand mal voir, grand mal ruyne, mal parlant, mors en parlant, mal incogneu, occult mal, Roy malade, qui naiftra [de] sens hebeté, de sens trouble, perplex et trouble, en trouble ruyneux, etc.

3) dans la Paraphrase de Galien :

– " ceulx qui par moyen de leurs continuelles vigiles, venoyent mettre en lumiere quelque cas nouueau comprins par le labeur des lettres, qui fuft digne d'eftre leu " : ce cas nouveau est-il celui d'un "furieux efuenté", atteint d'un "mal incogneu" à l'époque, à savoir maintenant une épilepsie psychique et dyslexique ;

– " la prophetie de l'efcript de la Sibille, qui n'a guieres à efté trouué es plus profondz abifmes de l'Occident, proche des colonnes d'Hercules " : pour le médecin de Salon, la Sibille souffrait-elle aussi d'une agitation Hiraclienne, d'un mal caduc, quasi occidens, tombant là où se trouvent les colonnes Heracliennes...?

– " poufons le cas qu'vn furieux efuenté viêne a prefcher la clarté de fon genre, qu'il declaire fon vice digne " : l'analyse des sources littéraires oriente vers une interprétation nosologique de l'expression "furieux eventé";- ERASME : "Itaque fit, vt si vecors praedicet claritatem generis, declaret suum ipsius vitium minus esse venia dignum" (vecors : insensé, extravagant, GAF) ;

- GALIEN : eikai tis hliqios wn upomimnhskoi to lampron tou genous

(hliqios : sot, stupide ; BSC) ;

- Traduction : de sorte que si quelque insensé rappelle l'illustration de sa naissance, il rend son défaut plus impardonnable. (V. Boudon, 2000, Ed. Les Belles Lettres)

- NOSTREDAME écrit-il furieux pour comitial, puis efventé pour agité, animé, inspiré, pneumatique, c'est à dire spirituel, Hiraclien ?– " vray eft que cefte louange eft pluftoft aux cailles & aux perdris " : On ne pourra s'empêcher de remarquer ce passage, car selon Pline (H. N., X, 69, 23) et Isidore (Etymol., XII, 7, 65) la caille était sujette à l'épilepsie ... et son sacrifice avait été pratiqué pour ressusciter Héraclès (souffrant de cet mal) ; de même qu'Aréthuse, la nymphe de l'île d'Ortygie (l'île aux cailles, alias Délos), disposait du pouvoir de se métamorphoser, de passer d'une vie à une autre...

– la raison d'être de cette traduction n'est donc plus maintenant une énigme, c'est (comme le titre original de l'oeuvre l'indique) une Exhortation à l'étude de la médecine, à seule fin d'inviter le lecteur des Prophéties à considérer cette "comitiale agitation Hiraclienne" et la dyslexie qui l'accompagne comme un vice digne, une infirmité respectable.

4) dans les Almanachs : l'expression "Contre ceux qui tant de foys m'ont faict mort" (Page de titre de La Grand'Pronostication nouvelle avec portenteufe prediction, pour l'An M.D.L.VII. , Chevignard, 1999, p. 394) pourrait laisser croire que certains l'auraient vu, ou cru le voir, dans cet état léthargique ressemblant au sommeil d'une épilepsie, selon Aristote qui poursuivait ainsi : "Or, il y a beaucoup de choses que racontent ceux qui ont éprouvé de forte syncopes et qui semblaient morts" (Aristote, Du sommeil et de la veille, 456b-457a). C'est à cela que pensent les nouveaux savants anglophones lorsqu'ils parlent de NDE, oubliant cependant que toutes les structures cérébrales ne sont pas aussi sensibles les unes que les autres à l'anoxie ou à l'hypoglycémie, que les différences de métabolisme cellulaire font que certaines structures neuronales – diminuant leur activité – perdent leur "conscience" avant d'autres, tandis que celles-là reprennent vie avant les premières, créant ainsi une sorte de dissociation mémo-sensorielle équivalente aux illusions héautoscopiques (Devinsky, 1989; Vuillemier, 1997), laissant croire à ceux qui les ont éprouvées le souvenir d'un voyage cosmique ou hors du corps....

- les raisons du mystère

1) l'absurdité apparente : tout le monde sensé est à peu près d'accord pour dire que, dans l'ensemble, l'oeuvre de Michel de Nostredame est incompréhensible [27], et souvent absurde ; c'est le cas en II-32 devant une pluie faite de grenouilles, de sang et de lait [42] : mais le profane ignore qu'il s'agit de symboles de renaissance, qu'on peut trouver tantôt dans la lecture d'Horappollo, tantôt dans celle de Denys l'Aéropagite (cf. mon corrigenda §5). Une autre cause de cette absurdité réside dans l'usage d'un langage polyglotte : hormis le français apparent, truffé d'archaïsmes et d'innombrables néologismes, on y a trouvé depuis longtemps – hormis du provençal – du grec et du latin (cf. Videl : "en parlant françoys tu veux efchorcher le grec & latin enfemble"), mais il s'y cache aussi de l'hébreu (ex. NERSAF – néologisme composé de NER signifiant lumière, lampe et SAF, seuil, porte, passage – traduisant un passage lumineux, voire un pontife éclairé), certaines tournures italiennes, voire quelques emprunts au basque, au flamant ou à l'allemand.

2) l'écriture polyglotte est maintenant prouvée ; l'usage de très nombreux hellénismes et latinismes n'est pas discutable, encore que très largement sous-estimée par la plupart des nostradamisants, lesquels auraient pu se souvenir du charabia composé par Rabelais pour un étudiant limousin [52]. Ainsi doit-on réanimer – à tort ou à raison – l'ancien langage devant Angleterre (du vieux français anglet, hauteur, sommet [13], pour une terre bien élevée, spirituelle), Lufitans (de Lusus, fils de Liber, ou du latin lusi, lusito, jouer, s'amuser, ou de ludi, jeux religieux donnés en l'honneur des morts par les Etrusques ; GAF, EMA), contens (du latin contensum, de contendere, dispute, querelle, contestation ; Godefroy, 1885, Greimas, 1994), pempotam (néologisme, par le grec pempas, pemptos, cinq, cinquième, et potam, eau : qui pourrait être comprise ici comme la Cinquième Eau, la quintessence), Paris (de par, pair, double), Brucelles en II-16 (brucelles : des petites pinces, des bercelles, de bersella, du latin volsella, de vello, vulsus, épilé, efféminé, spasmé, déchiré, tourmenté, quasi con-vulsus ; DMD, EMA, GAF), Chartres (de carcer, prison), Thoulouse (du grec qolos : trouble, voûte, portique, rotonde, sénat des prytanes), eau Nymes (du grec neon, du latin nouum, nouveau, renouveau, pour traduire NUM, l'inondation du Nil dans les Hieroglyphica ; cf. [33]), Avignon (Avenio en latin, dérivé de venio, je viens, advenio, je viens auprès de là), Occident (du latin occidens, caduc, tombant, couchant, déclinant, assommant, tuant), l'estinique (du grec estin : verbe être conjugué à la 3ème pers. du singulier, désignant le vieillard taciturne de la Paraphrase : Dieu – Celui qui Est – dans l'Exode, 3, 15), synonyme d'Olestant vieux (par le grec olh : tout, entier estant, estinique ; vieux : mocqué, frustré, puis nouveau, nay, cf. [18]) ou de Lonole (du grec on : participe présent de eimi, être : l'estant, et de olh), Aemathien (du grec aimatos : hématie, sang, pourpre : foinix, vin, meurtre, rouge : foinios), lequel dira tout ie soubmets : j'étudie toutes les hypothèses (du grec upoqesis : ce qui est mis dessous), peste (du latin pestis, mort, destruction, épidémie ; EMA), lepre (du grec lepros , écailleux, croûteux, et de lepw : écosser, frapper, manger ; BSC, [28], [29], [30], [32]). Sur le même modèle, l'emploi de sous-entendus est probable avec Bruges en V-94 et VIII-49 (du flamant brug, pont, ou du grec par le latin Phryges, Troyen : cf. I-19, II-61, V-74-87, VI-52), Nuremberg en III-53 et VI-15 (la nouvelle Rome, les montagnes Noriques en III-58), ou Witemberg en VI-15 (un mont blanc, ou vigilant).

3) l'énigme logique

Les Prophéties de Nostradamus sont énigmatiques, chacun s'accorde à le penser – même si certains les prêtent encore à des faussaires (lesquels d'ailleurs resteraient toujours largement incompris) – mais elles sont réunies entre elles par des liens logiques, reliant chaque quatrains comme dans une grille de mots croisés : de proche en proche, ce qui est valable là doit l'être un peu plus loin, jusqu'à former un ensemble cohérent avec chacune de ses parties. On trouve dans la littérature quelques exemples illustrant la construction logique d'une énigme.

1) l'Enigme en Prophétie dans le Gargantua, empruntée à Mellin de Sain-Gelais, était une énigme d'un genre très répandu à l'époque et que l'on peut résoudre ou vérifier facilement, car elle est rédigée dans un langage compréhensible par des sources connues, mais qu'il eût été plus difficile de déchiffrer si l'auteur l'avait composée dans le style des dialogues de Panurge, ou celui des Ballades en Jargon de Villon (pour la compréhension desquelles il fallut attendre quatre siècles et le talent de Marcel Schwob). 2) le nombre de Plutarque : exposé dans la réponse d'Hipparque à Chrisippe – expliquant qu'avec seulement dix propositions élementaires (telles que a, b, c,... j) on pourrait construire 103 049 propositions complexes affirmatives et 310 952 négatives [53] – permet d'imaginer que la solution des énigmatiques Prophéties pourrait tenir dans une seule poignée de quelques propositions élémentaires, chacune ayant un nombre quasi illimité de synonymes. 3) l'exemple de Lewis Carroll : le problème de la côte de porc, une fameuse énigme déguisée en absurdité (Poundstone, 1990) finirait d'emporter la conviction de logiciens hermétiques aux Prophéties :

1. Un logicien, qui mange des côtes de porc au dîner, perdra probablement de l’argent ; 2. Un joueur, qui n’a pas un appétit féroce, perdra probablement de l’argent ;

3. Un homme déprimé, qui a perdu de l’argent et qui va sans doute en perdre plus, se lève toujours à 5 heures du matin ;

4. Un homme, qui ne joue pas et ne mange pas de côte de porc au dîner, est certain d’avoir un appétit féroce;

5. Un homme enjoué, qui se couche avant quatre heures du matin, ferait mieux de devenir chauffeur de taxi ;

6. Un homme à l’appétit féroce, qui n’a pas perdu d’argent et ne se lève pas à cinq heures du matin, mange toujours des côtes de porc au dîner ;

7. Un logicien, qui est en danger de perdre de l’argent, ferait mieux de devenir chauffeur de taxi ;

8. Un joueur sérieux, qui est déprimé bien qu’il n’ait pas perdu d’argent, n’est pas en danger d’en perdre ;

9. Un homme, qui ne joue pas et dont l’appétit n’est pas féroce, est toujours enjoué ;

10. Un logicien enjoué, vraiment sérieux, n’est pas en danger de perdre de l’argent ;

11. Un homme dont l’appétit est féroce n’a pas besoin de devenir chauffeur de taxi, s’il est vraiment sérieux ;

12. Un joueur, qui est déprimé bien qu’il ne soit pas en danger de perdre de l’argent, reste debout jusqu’à quatre heures du matin ;

13. Un homme, qui a perdu de l’argent et qui ne mange pas de côte de porc au dîner, ferait mieux de devenir chauffeur de taxi, à moins qu’il ne se lève à cinq heures du matin ;

14. Un joueur, qui va se coucher avant quatre heures du matin, n’a pas besoin de devenir chauffeur de taxi, à moins qu’il n’ait un appétit féroce ;

15. Un homme à l’appétit féroce, qui est déprimé bien qu’il ne soit pas en danger de perdre de l’argent, est un joueur.La question que pose cette énigme n’est énoncée dans aucune des quinze propositions, car elle l’est dans l’ensemble de toutes. Mais si l’on n’imagine pas qu’il puisse y avoir une seule solution, on pourrait être tenté d’en voir aucune, comme plusieurs. Et la solution unique à ce problème de la côte de porc tient dans l’assemblage (logique et compatible avec les quinze propositions) de seulement quatre variables (être logicien, être honnête, se lever tôt, se coucher tard), qui pourraient tenir aisément dans un seul vers nostradamien, au style près. Sur les onze variables utilisées pour poser le problème, sept sont absentes de la solution, et en particulier la plus absurde : celle de la côte de porc. Pour atteindre la solution de l'énigme, il y a donc eu réduction du nombre des variables, certaines d'entre elles étant synonymes (être enjoué ou ne pas être déprimé, être sérieux ou ne pas jouer), d'autres indifférentes (le régime alimentaire, conduire un taxi) ce qui semble être aussi le cas de l'énigme nostradamienne utilisant de nombreux synonymes.

Pour résoudre ce problème de logique, il faut d’abord le prendre au sérieux : imaginer qu’il puisse y avoir une proposition supplémentaire (la solution) qui puisse satisfaire aussi à toutes les autres, isoler les variables, les identifier, ensuite faire 2 puissance 11 hypothèses, soit 2048 hypothèses distinctes, ne pas se décourager, puis faire une chaîne de déductions toutes compatibles entre elles dans un ordre progressivement croissant, ce qui reviendrait un peu à faire une grille de mots croisés sans connaître l’affectation des mots sur la grille. Une des difficultés de ce problème de la côte de porc tient à ce que chaque proposition relie au moins trois variables booléennes ou plus, par exemple les logiciens, les joueurs, ceux qui ont un appétit féroce, etc. Le calcul numérique a trouvé une valeur optimale pour le rapport entre le nombre de propositions et le nombre total de variables (ce rapport vaut 4.25 pour des propositions à trois items, 9.9 pour quatre items, et 21 pour cinq items ; Delahaye, Juillet 1995), en-deça il n’y en a pas assez pour résoudre le problème, au-delà le nombre de propositions différentes est très vite trop grand pour être toutes cohérentes entre elles (satisfiables). Forts de cet exemple combien pourrait-on compter de propositions et de variables booléennes dans les Centuries de Nostredame, combien chaque quatrain associe-t-il de prémisses (de propositions différentes), peut-on facilement identifier ces variables et ces propositions, ces propositions sont-elles vraiment toutes compatibles entre elles, existe-il des problèmes différents à résoudre et combien, etc. ? Pour répondre à une question (un seul problème) comportant douze variables booléennes, le nombre d’hypothèses à formuler serait égal à 4 096, et pour vingt 1 048 576. Les Centuries, avec 3764 vers de 4 à 6 mots environ pour 941 quatrains, appartiendraient à une catégorie de formule infiniment grande, et donc particulièrement difficile à résoudre, sauf à trouver des variables n'ayant qu'une seule signification (Cocco, 2002), à savoir des synonymies essentiellement.

En outre, les expressions des Prophéties rassemblent de nombreux néologismes totalement inédits – comme l'auteur d'Alice au pays des Merveilles les pratiquait lui-même aussi – rendant encore plus difficile la recherche d'une solution. Il y a une probabilité, a priori pas totalement nulle, pour que l'ensemble des Centuries reçoive une solution, tel semblait être l'avis de leur auteur : "Mourir celuy qui ceci bien accorde" (Almanach pour l'An MDLXVII ; cf. Benazra, 1990, p. 76) ; ce qui éviterait à leur auteur de rejoindre le cortège des délirants schizophréniques et psychotiques (Toone, 2000, Sachdev, 2001, de Toffol, 2001).

4) le syndrome épileptique est-il à l'origine des Prophéties ?Ou encore la comitiale agitation Hiraclienne est-elle responsable : a) de l'énigme b) des prévisions astrologiques ? A ces deux questions, nous pouvons répondre oui, sans difficulté. D'une part nous avons réuni quelques arguments biographiques, cliniques, physiologiques et génétiques (Habib, 2000, Brodtkorb, 2002, Winawer, 2002) permettant d'affirmer, concernant le cas de Nostredame, que les éléments dysphasiques sont indissociables de son syndrome épileptique (Billingsley, 2001), et d'autre part cette dyslexie est responsable – au moins en partie – de l'énigme, par la difficulté que l'on éprouve à lire et à comprendre le discours nostradamien. Mais il y a plus. Car on sait depuis longtemps, mais cela a peut être été un peu oublié, que le vécu du morbus sacer est celui d'une mort apparente, d'une éclipse mentale récurrente (par la répétition des crises), et aussi – élément qui ne pouvait jadis échapper à aucun croyant – à une résurrection, même si une forte connotation diabolique est longtemps restée attachée à ce mal [31], [35]. Ce qui explique chez Nostredame l'emploi des concepts de passage (cf. grec pasca , de l'hébreu pasah) et dualité (ilustrée avec Janus, un port à deux têtes), exprimés de façon paradoxale (la maladie diabolique est le mal divin ; la mort étant aussi pour lui une naissance à un autre monde, léthargique ou spirituel, nouveau), ainsi que l'emploi du thème de la Renaissance – révolution cyclique et cosmique – étendu à l'astrologie (cf. mon corrigenda §5).[39] qui permet de réunir – avec l'image du phénix – les différents élements du puzzle nostradamien. Le phénix est l'emblème mythologique réunissant toutes les qualités étymologiques et sémantiques nécessaires à l'analyse des Prophéties : mort et renaissance, parthénogénèse et androgynie, bipolarité terrestre et divine, cycle astral de cinq siècles :

Comment celuy qui revient tard de sa pérégrination Voulant escripre au vray ce que convient

Celuy qui tard revient de son voyage

Paignoient le Phénix qu’en Egipte revient

Lors quant il a d’ans cinq cens de bon aage,

Car quant est proche de sa fin d’avantaige

Que le Phénix s’en retourne en Egipte

Il est traicté par mistères licite

Tout ce qu’ilz ont acoustumé de fayre

D’atribuer aux oyseaulx ont cogite

Tel honneur rendre à luy ont délibère.Le phénix égyptien était représenté comme un aigle au plumage rouge et or selon Hérodote [36], appelé par les scribes benu [37], ou comme un héron [38] apparaissant aux couleurs de l’aurore sur la rive orientale du Nil au début de sa crue, un pêcheur marchant lui aussi sur l’eau, ainsi que son écriture phonétique le figurait formellement (une jambe pour b, de l’eau pour n). Ce cycle de cinq cens (ou de cinq tours), attribué ce magnifique oiseau fabuleux, est aussi celui des Prophéties en II-88, et III-94 :

De cinq cent ans plus compte lon tiendra

Celuy qu’eftoit l’ornement de fon temps:

Puis à vn coup grande clarté donrra

Que par ce fiecle les rendra trefcontens.(1557 : cens ans/ on tiendra/ l’aornemêt/ clarté dourra).

Mais pourquoi cette période de cinq siècles serait-elle attachée à la renaissance du phénix ? Pour toute réponse, « Maintenant, veux-tu connaître les raisons mystiques de ces calculs ? » demandait un moine anglais neuf siècles avant au lecteur de Nostredame en proposant une période quasi similaire. « Nous devons fixer la date de Pâques le premier mois de l’année, celui que l’on appelle aussi le mois des fruits nouveaux, puisqu’il faut que nous commémorions le mystère de la Résurrection de Notre Seigneur et notre délivrance, l’esprit renouvelé par l’amour des choses célestes (...).

Ce calcul de la Pâques, que nous t’invitons à suivre, s’inscrit dans un cycle de dix-neuf ans, que l’Eglise commença à respecter il y bien longtemps, c’est-à-dire du temps des apôtres, surtout à Rome et en Egypte, comme je l’ai dit plus haut. (...) Il y a tant de mathématiciens, aujourd’hui, dans nos Eglises, à travers la Bretagne, que l’on trouve un nombre très élevé de gens capables de comprendre les calculs des anciens Egyptiens, et d’établir, sans difficulté, les cycles de Pâques pour un nombre infini d’années, même pour cinq cent trente-deux ans, s’ils le souhaitent. Une fois expiré le nombre d’années, tout ce qui relève de la succession du soleil et de la lune, des mois et des semaines, revient dans le même ordre. » (Bède, Hist. Eccl., V, 21 ; Delaveau, 1995).

Ainsi avons-nous connaissance – au moins en partie – des raisons historiques présidant au choix astrologique de cinq siècles pour faire renaître le phénix : après ce temps passé tout revient dans le même ordre, et cela parce que – paraît-il – les astres en décidaient : 532 ans sont le premier multiple du cycle de Méton (19 ans, resynchronisant les phases lunaires aux même dates du calendrier ; adopté en Grèce quatre siècles avant l'ère chrétienne pour accorder l'année solaire et l'année lunaire) par le cycle dominical (utilisé par les calculateurs prodiges, vaut 28 ans en raison des années bissextiles, resynchronisant les sept jours de la semaine dans le calendrier annuel).

Mais, évidemment, ce n'est pas tout, le nom du phénix, à travers les âges et les différentes cultures, a d'autres connotations sémantiques, le rapportant néanmmoins toujours tantôt à la renaissance, tantôt aux astres, voire aux deux à la fois.Et, concernant les relations du phénix avec un cycle de révolution astrale, si Nostredame n’avait pas lu Bède ni Hérodote, ni encore Elien [40], peut-être connaissait-il Pline l’Ancien : « Le premier parmi les Romains qui ait parlé du phénix et montré le plus d’exactitude est Manilius, ce sénateur célèbre par son grand savoir qu’il ne tenait d’aucun maître : " Personne, dit-il, ne l’a jamais vu manger ; en Arabie, il est consacré au Soleil ; il vit cinq cent quarante ans[41] ; quand il devient vieux, il construit un nid avec des branches de cannelier et d’encens, le remplit d’aromates sur lesquels il meurt. Puis de ses os et de ses moelles naît d’abord une espèce de vermisseau, qui devient ensuite oiselet ; il commence par rendre à son prédécesseur les devoirs funèbres, puis il porte le nid entier près de la Panchaïe, dans la ville du Soleil, où il le dépose sur un autel ". D’après le même Manilius, la révolution de la Grande Année coïncide avec la vie de cet oiseau, et son retour est marqué par le même cycle de saisons et de constellations ; ce recommencement a lieu vers midi, le jour où le soleil entre dans le signe du Bélier... » (Histoires Naturelles, X, 2).

Et ce ne sont pas les quelques inexactitudes et différences rapportées par les anciens auteurs qui comptent, mais la signification mythologique d’un cycle perpétuel, celui de la Résurrection des Morts illustrée par les embaumeurs d’Egypte, comme le racontait le père des Métamorphoses : « Il n’en est qu’un, un oiseau qui se regénère et se reproduise lui-même ; les Assyriens le nomme le phénix. Ce n’est pas de graines ni d’herbes qu’il vit, mais des larmes de l’encens et du suc de l’amome. Quand il a achevé les cinq siècles de son existence, aussitôt, sur les branches et à la cime d’un palmier que balance le vent, de ses griffes et de son bec que rien ne souilla, il se construit un nid. Après y avoir étendu une couche de cannelle, de brindilles de nard aux douces odeurs, de morceaux de cinname mêlé de myrrhe fauve, il s’y place, et achève sa vie enveloppé de parfums. Alors, dit-on, un petit phénix destiné à vivre un nombre égal d’années, renaît du corps de son père. Quand, avec l’âge, il a pris des forces et qu’il est capable de porter un fardeau, il allège du poids de son nid les branches du grand arbre, et pieusement il emporte ce nid, qui fut son berceau et la tombe de son père ; et, une fois arrivé, à travers les airs légers, dans la ville d’Hypérion, il le dépose devant les portes sacrées, au temple d’Hypérion. » (Métamorphoses, XV, 391-407).

Si le phénix apparaît le plus souvent à la cîme d’un palmier, à la fois par homonymie (du grec foinix : pourpre, couleur de sang, rouge, palmier, phénix, phénicien, carthaginois ; BSC) c'est parce que cet arbre est « lent à mourir et renaît de lui-même », mais on le voit aussi dans une forêt de pins selon Claudien [45] (Ferro, 1996), le domaine palmerin de Cybèle, alias Isis, voire Vénus ou Proserpine [17].

Entre outre, la renaissance (la vie après la mort) était liée à la lune (selhnh en grec), par le palmier et le phénix chez les Egyptiens (ainsi qu’à l’épilepsie, selhniakos : lunatique – par le séjour dans l’au-delà des dieux – ou la lèpre [46] chez les Babyloniens [47]):

Comment ilz signifioient le moys [48]

Et en voulant nous dénocter le moys

Ung rameau paignent de palme verdoiant

Ou renversée la lune comme voiz.

Le rameau pource comme est dict par avand

La lune envoye, car ainsi la voyant

Quant se conjoinct les quinze pars demeurent

Aiant les cornes contremont que nous couvrent

Et quand elle est occulté si abas

A son trentiesme commung du jour s’assure

Aiant les cornes tournées contre bas.Car il existe, entre une forme itérative de mort récurrente – l’épilepsie – appelée bennu en assyrien, et le phénix, dit benu en égyptien [49], d’autres points communs que la ressemblance phonétique [50] : la récurrence du cycle lunaire, ordonnée par la toute puissance céleste de l’au-delà [51].

5) les pièges du raisonnement :

Pour beaucoup de lecteurs, l'oeuvre de Nostredame paraîtrait ne relater que des catastrophes, des crimes et des trahisons : c'est parce que la plupart du temps les gens craignent plus qu'ils n'espèrent, ce qui fait vendre quantité de gazettes à tous les coins de rues, et a par la même occasion assuré pour plusieurs siècles le succès des Prophéties, composées par un maître du mystère, vivant du temps des épidémies de peste et des guerres de religion. A cette époque, Machiavel lui aussi préferait enseigner le chemin de l'enfer : " Je me suis composé dans ma tête un prédicateur selon mes goûts pour le donner à Florence, car en cela comme en d'autres opinions je suis entêté comme le diable. (...) Je sais bien que là-dessus aussi j'ai une opinion opposée à celle de mes concitoyens : eux voudraient un prédicateur qui leur enseignât le chemin du paradis ; moi j'en voudrais un qui leur apprît celui de l'enfer ; ils le voudraient sage, intègre, loyal ; moi je le souhaite plus fou que Ponzo, plus rusé que frère Jerôme, plus hypocrite que frère Alberto (...) N'est-ce pas là, d'ailleurs, le vrai moyen de gagner le paradis : connaître le chemin de l'enfer pour pouvoir l'éviter ? (...) Depuis belle lurette, je ne dis jamais ce que je crois, et ne crois pas ce que je dis ; s'il m'arrive parfois de lâcher une vérité, je la dissimule au milieu de tant de sornettes qu'il est difficile de la distinguer " (Lettre à François Guichardin, le 17 Mai 1521). Mais l'arbre du diable cache parfois longtemps à ses adorateurs la forêt de Dieu.

Lors blancs & rouges iugeront à l'enuers (I-3), et après avoir été baptisés, immergés, dans la religion du nom des mers, ne jetteront plus le bébé avec l'eau du bain. C'est alors qu'on pourra lire différemment – presque à l'enuers – dans la Préface à César : " que ie treuue le monde auant l'vniuerfelle conflagration aduenir tant de deluges & fi hautes inundations, qu'il ne feroit gueres terroir qui ne foit couuert d'eau ...".

Ce qui n'est pas encore démontré

1) la place de l'astrologie : Dans ce domaine, je ne contesterai pas certaines carences de Nostredame – déjà dénoncées depuis Videl, et amplement étudiées par Brind'Amour – , mais il serait tout de même plus que surprenant de prétendre qu'il n'y ait aucune place pour la moindre astrologie dans ses écritures (ainsi Albumazar est cité de nombreuses fois dans les Almanachs). En matière de prédictions astrologiques, Nostredame n'aurait lui-même rien inventé, hormis le style expressif, à savoir l'énigme logique énoncée dans un méta-langage polyglotte, mais cependant ces carences n'écartent pas davantage la responsabilité du syndrome épileptique dans la génèse de l'oeuvre littéraire, où le concept de renaissance – certes cryptique – est partout omniprésent, envahissant, et qu'il importe de bien évaluer avant d'accorder aux éléments astrologiques une signification erronée.

Mais, si dans les Prophéties il y a beaucoup moins d'astrologie que les gens ont généralement cru, nous y avons cependant reconnu quelques éléments déjà exposés par d'autres auteurs contemporains de la Renaissance, en particulier Pic de la Mirandole et Guillaume Postel. Ainsi parmi les 900 Conclusions de l'humaniste florentin, publiée le 7 Décembre 1486, on trouve celle-ci, à rapprocher – Renaissance oblige – du cycle pascal de 532 ans (cf. quatrains III-94 et X-72) : " S'il est une conjecture humaine sur les derniers temps, nous pouvons découvrir par la voie la plus secrète de la Cabale que la fin des temps adviendra dans 514 ans et 25 jours. " ([16] ; Schefer , 1999 ; Secret, 1985, p. 35). Or 1486 plus 514 font 2000, et 25 jours ajoutés à 7 font 31 plus 1 : on ne pourrait demander plus de précision. Que le "Phénix de son âge" ait précisément publié ceci à pareille date pourrait apparaître à certains comme le comble de l'orgueil, et pour certains autres une heureuse coïncidence.

Puis après Pic, juste avant la parution des premières Prophéties, la même conclusion aurait pu être tirée – selon certains auteurs [14] – d'une lecture minutieuse de l'Apologie de Guillaume Postel rédigée en 1552 : " Combien que la sentence de ceste fin aye esté donnée au ciel il y a dix ans en l'an trente et ung de mon aage, neantmoins premier que par ceste verbale et instrumentale sentence de sa fin aye prins l'essence nouvelle pour en faict Reel estre par le Roy mis en execution, elle ne sera au monde manifeste, ainsi que l'advenement premier de Jesus Christ combien que deulx mille ans devant eust este manifesté par Parole, Promesse et Escript, et combien que il y a mil cinq centz cinquante ans que il fut faict, neantmoins il n'est pas encores a la pluspart du monde bien cogneu, receu et approuvé, qui est sa vraie essence reelle, et finalle. " (Dubois, 1972).

Une ancienne prophétie, remise en vogue à la Renaissance, est à l'origine

de cette déclaration, et fut ensuite exposée par Postel lui-même : " La profetie, non sans cause

par tradition de l'ancienne Eglise à Elie attribuée, là où il est dict : Le monde des siecles

dure six mille ans, 2000 ans Nature, d'Adam à Abraham, 2000 la Loy, d'Abraham à Christ, et 2000 ans le temps

du Messie, et en après sera ruyné " (F. Secret, Le Tresor des Prophéties de l'Univers,

p. 55, 187).

La prophétie d'Elie, issue du Talmud [15],

était connue non seulement de Postel, mais de Pic de la Mirandole et Reuchlin, Melanchton et Luther [34]

qui en firent un usage différent, et avant eux Isidore de Séville et Bède le Vénérable

; et il n'est pas démontré que Nostredame l'aurait délibérement ignorée et bannie de

son comput. Au vu des éléments de la 837ème des 900 Conclusions, lesquelles avaient fait grand

bruit, pourquoi Nostredame n'aurait-il pas lui aussi – contrairement à d'autres auteurs de l'époque (Secret,

1985, p. 35 – abouti au même résultat que Postel, en particulier dans ces quatrains III-94 et X-72 où

la signification en serait néanmoins totalement révisée. Il ne manque presque rien pour que cette

conclusion – pourtant apparemment dépassée, mais néanmoins déplaisante à tous les gens

superstitieux – ne trouve quelque autre clause concordante dans le reste des Prophéties ; c'est pourquoi

je dis que cette conjecture – à évaluer à l'aune du concept de renaissance, i. e. de résurrection

spirituelle – n'est pas encore entièrement démontrée, en particulier faute d'avoir établi

un lexique suffisamment complet d'une part, et d'avoir retrouvé avec ce lexique tous les éléments

du comput nostradamique d'autre part, certains auteurs ayant déjà admis que ces éléments étaient

eux-mêmes très hétéroclites (Béhar, 1996).

Les perspectives

- l'histoire de l'éxégèse, témoin de l'ignorance médicale : le profil neuro-psychologique reste encore à préciser, la biographie nostradamienne est insuffisamment renseignée, on manque encore de témoignage sur la période de son enfance pour mieux évaluer la profondeur de la dyslexie, at-il réellement contracté un premier mariage, etc,

- l'histoire de l'éxégèse, témoin du recul de la religion : la crise de la foi pendant la Renaissance (les astres de Ptolémée, de Copernic et Kepler reprennaient ce pouvoir que le Dieu chrétien leur avait ravi, alors que ce Tout Puissant abandonnait sa créature aux épidémies, à l'Eglise corrompue, aux guerres civiles, aux Ottomans ou à la soif d'or des Conquistadors), la honte de la superstition (depuis le siècle des Lumières, l'homme peut tout expliquer, il n'a plus besoin ni de Dieu, ni de puissances surnaturelles), la croissance du matérialisme athée (le fric remplaçant Dieu comme puissance suprême), la tradition éxégétique a oublié que pour Nostredame "Dieu eft sur tout", mais lui a prêté une interprétation mécaniste (matérialiste) de l'astrologie privée de toute connotation spirituelle (psychologique),

- les religions sont-elle un simple phénomène naturel fondé sur des croyances, ou un ensemble complexe de processus cognitifs et de comportements sociaux,

- les fondements philosophiques & moraux : le dilemme de la liberté n'a jamais été définitivement clos,

- les conséquences idéologiques : un renouveau radical des concepts religieux est-il inévitable

?

NOTES

[1] Cf. I-22 : Ce que viura & n’ayant aucun fens,/ Viendra lefer à mort fon artifice,...

[2] " Plusieurs sont en proie à la crainte d'une bête féroce prête à s'élancer sur eux, ou croient voir un spectre à leur coté, et tombent ainsi dans l'accès " (Arétée de Cappadoce, Des causes et des signes des maladies chroniques, I, 4 ; trad. R. Th. Laënnec; Ed. Droz, 2000).

[3]BARBAROS: Barbarus, Pronuntiatione vitiofa & infuavitens literafq ; malè exprimens, blæforum balborumque more (...). H. Estienne, 1572, Thesaurus graecae linguae.

[4] Cf. VIII-36 : Non Bleteram refifter & chef d’oeuure.

[5] Cf. I-42 : Cherchant les os du d’Amant & Pfelin.

[6] « Comment ilz efcripuoient le taire ou silence. Pour la fignification du taire & filence ilz efcrpiuoient le nombre de M.LXXXXV. abrege qui eft le nombre de troys ans a cõpter troys cens foixante cinq iours pour chafcun an voulans entendre que de ce temps de troys ans lenfant ne parle point & combien quil ait la lãgue fi nen a il pas lufaige. » (Orus Apollo, Ed. J. Kerver, 1543). « Quomodo taciturnitatem. Taciturnitatem fignificantes, numerû fcribût .M.XXXXV. qui numerus eft annorum trium, cõfituto anno ex diebus. CCCLXV. Intra quod têpus cum nõ loquatur infans fignificatur, & fi lîguam habuerit, illi tamen uocem defuiffe. » (Ori Apollinis, Trebazio, 1521).

[7] Pws afwnian , afonian de grafontesariqmon ,a. s. e. [...]. (Hieroglyphica graece, Venetiis, 1505).

[8] « Iam minus etiam diducto rictu sonatur ac pene coeuntibus dentibus, quibus sensim lingua illiditur, qua parte sunt genuini, sic vt labia nihil adiuuent sonitum, sed reducantur potius aliquantulum, vt in e.(...).Et hic bifariam peccatur a multis. Siquidem apud Brabantos campestres quidam pro i sonant diphtongum Graecum ei, quam euidenter audis quum nostrate lingua dicis ouum, et quum Latine dicis hei mihi, veluti quum pro via dicunt veia, pro pia peia. Rursus Scoti quidam pro e sonant propemodum i, dicentes pro faciebat faciibat. (...). Siquidem Victorinus Afer obiurgat discipulos suos, quod e verterent in i, et rursus i scriberent pro e. (...). Rursus aliquot ideo dicuntur propriae diphtongi, quod duae vocales vt scribuntur, ita sonantur, quod idem in his non fit quae dicuntur abusiuae diphtongi. (...). Atqui in ai, oi, ei quid audis nisi simplicem voacalem, in prima e, in caeteris i ? » (De recta latini graecique sermonis pronvntiatione dialogus ; 1529, 1540, 1973 p. 936, 938).

[9] Cf. Geofroy Tory : " (...) De Epfilon & Iota. EI. ei . & de Omicrõ & Ypsilon. OU. ou. Lefquelles diphthongues propres fonnent en pronunciation. AE. AF. EF. I. & O." (Champfleury, Declaration de la lettre grecque. 1529 ; Art et Science de la vraie proportion des Lettres. Geofroy Tory, Ed. Bibliothèque de l'Image, 1998).

[10] Cf.Excellent & moult utile Opufcule : «... à vn perfonnaige qui tomberoit du mal epilpentique, il conforte le cerueau en fi bonne preferuation que fil tomboit vne foys le moys, il ne tomberoit de trois moys vne foys. » (Chap. XI ; p. 59). « (...) cõpofition, qui eft egale en uertu & efficace à l’or potable (...) preferue le perfonnaige de tomber en inconueniens de maladie, conforte le coeur, l’eftomac, & le cerueau, guerit du mal epilentique à ceux qui n’ont encore vingtcinq ans... » (Chap. XXVII ; p. 97). « Pour faire l’huylle que Medæa faifoit (...) pour fubitemêt exciter vn perfonnaige qui feroit tumbé du mal epilentique, que tant feulement luy en mettant vne goutte dens les nafeaux, fubitement il s’eueillera : & fi l’on fe trouuoit quand il veut tomber, garderoit quil ne tomberoit point cefte fois. » (Chap. 31 ; p. 113).

[11] Cf. VIII-16 (Au lieu que HIERON feit fa nef fabriquer), et X-63 (Cydron, Ragufe, la cité au faint Hieron).

[12]Ira. as. h. facra, facrificia, admiranda. (Gesner, 1537, Lexicon graecolatinum).

[13]" Car alors sera mise la pierre réprouvée au chef de l'angle et pignon de l'edifice de la nature humaine comme elle doibt " (G. Postel, Le Candélabre de Moyse, in Dubois, 1972 ; p. 62). " ...la pierre Jésus reprouvé par les bastisseurs doibt estre mise au pignon ou chef de l'anglet le plus hault de tout l'edifice humain... " (TPU, Chap. XLV, p. 185, 200, 222). Cf. Lefevre de la Boderie : " Il est commvn à tous que noftre Chrift & Meffie eft celebré en plufieurs myfteres & appelé de plufieurs noms. Car il eft appellé Aigneau, Liõ, la pierre de l'anglet, le Chrift, le Verbe, la Verité, la Vie, & de tels autres noms. Ainfi encore eft-il dict l'arbre de vie, qui eft plantée au milieu du iardin des delices, afin qu'elle departe la vie à tous, comme cy deffus auons demonftré. " (L'Harmonie du monde, 1579 ; I, II, 3, p. 364). " ...l'esguillon & stimulement de juste raison & non simulée cause m'a semont & enhorté comme tuteresse de tout bien & honneur à reintegrer et en son entier remettre le livre qui, par long temps devant ceste moderne saison, tant a esté de tous gens d'esprit estimé, que bien l'a daigné chascun veoir & tenir au plus haut anglet de sa librairie, pour les bonnes sentences, propos & dictz naturelz & moraulx qui dedans sont mis & inserez. " (Exposition moralle du Romant de la Rose, Marot, 1526).

[14] " Dans le Candélabre de Moyse, en suivant et en adaptant à ses propres convictions la mystique millénariste qui s'était développée derrière le joachinisme, Postel distingue une successsion de quatre âges : la canne, la vascule, la sphère, le lys correspondant à l'âge de la nature, de la loi, du messie, et de la restitution. (...) Or, si l'on combine la distinction qualitative des quatre âges avec la prophétie dite d'Elie, qui établit une équivalence d'un millénaire pour un jour de la semaine, on peut prévoir la fin du monde pour l'an 2000 (la 6.000e année de la création). " (Dubois, 1972 ; p. 81-82).

[15] " In the school of Rabbi Eliyyahu (ca. A.D. 240) it was taught that history can be divided into three periods of 2,000 years ; the first period occurred before Moses received the Tablets on Mt Sinaï, the second encompasses the period under the authority of the Torah, and the third comprises the dominion of the Mesiah. This opinion must, however, be much older than the time of Rabbi Eliyyahu, because the Palestinians traditions transmit, in the name of Rabbi Joshua (ca. A.D. 90), that the Messianic time will last 2,000 years. Paul must have the same concept in mind when he wrote, in Rom. v.12-21, about the eras before the law, under the law, and under grace." (Van Den Broek, 1972 ; p. 128-129).

[16] " Si qua est de nouissimis temporibus humana coniectura, inuestigare possomus per secretissimam uiam Cabalae, futuram esse consumationem seculi hinc ad annos quingentos, et quatordecim, et dies uingitiquinque. " (Conclusiones DCCCC, 837).

[17] " Car les Phrygiens m'appelent la mère des dieux : les Atheniens, Minerve : les Cypriens, Venus, les Candians, Diane : les Sicilens, Proferpine : les Eleufins, Ceres : aucuns Iuno : les autres Bellone, puis Hecate, & principalement les Ethiopiens, qui habitent au Soleil leuant, & les Egyptiens qui font excellens en toute doctrine ancienne, & qui par propres cerimonies ont de coutume de m'adorer, m'appelent la Royne Ifis. " (Apulée, La Métamorphose, XI, 2 ; éd. 1553, p.388).

[18]VIII-69: Aupres du ieune le vieux ange baiffer,/ Et le viendra furmonter à la fin/ Dix ans efgaux au plus vieux rabaiffer/ De trois deux l’vn l’huitiefme feraphin.

[19] « Pourtant amy lecteur fi tu voys quelque matiere, laquelle ne te foit agreable, ou par nouité te faille retirer le front, ie te diray ce qu’ay veu engraué en marbre. Credis fum Pythio vera magis tripode. Vray eft qu’il y a beaucoup de chofes, que font chieres & difficiles a faire : mais fi tu veux dens ton cerueau calculer, ne trouueras chofe que ne foit que par trop facile a faire : mais qui vouldroit vfer d’vne par trop feuere auarice, il pourroit bien eftre, que l’intention de quoy l’on pretêd feroit fruftrée. » (Excellent & moult utile Opufcule, Diverses confitures, chap. XXX ; p. 220).

[20] « Hinc efficitur, vt qui ingenij acumine pollent, huic morbo frequenter obnoxij fint, vt de Cæfare, Mahumete, Carolo quinto Imperator fcriptum legimus. » (Rondelet, 1575, Methodus curandum..., De Epilpefia, caput alterum. p. 172).

[21] Le livre d’Albucassis (Abu al-Qasim, Liber theonicae nec non practicae Alsaharavii qui vulgo Acarius dicitur), a été traduit en latin et édité en 1519 à Augsburg (cf. Penfield, 1963).

[22] Cf. Postel : « Chapitre XXXI. Qu’il falloit qu’il souffrist double mort la plus estrange et excellente ou exquise en tourment qui onc au monde fut, ne qui jamais sera. (...) Voluntairement, et non pas nécessairement mourir, c’est le rapt ou l’ecstase, qui par force voluntaire d’eslever le coeur, ou pour dire mieulx la mente, l’esprit, l’anime et l’âme à contempler prier et glorifier Dieu, se faict en tele sorte et par tele douleur que le corps demeurant du tout comme mort, soufrant d’estre taillé, rompu, brisé et bruslé sans aulchune douleur, jusques à ce que l’âme, anime, esprit et mente retournant au corps, luy faict sentir les douleurs qu’alors qu’elles se faisoient ne se sentoient. » (TPU, p. 149).

[23]Tante, Pic. Ante, & Belle ante. Tente. Est ores vn pauillon de camp. Tabernaculum militare. Ores vn drap de chanure ou autre toile fouftenue à bafton feruant de ciel aux reuendeurs & autres petits ouuriers... (Nicot, 1606).

[24] Du latin illac-intus, à l’intérieur, là-dedans. (Catach, 1995, GK). « Ens, se dit pour dedens : comme ici ens. Et parlans d’un lieu plus loing, nous disons, il est liens, va liens, je vien de liens. Et ne fault pas escrire leans, non plus que ceans a bon vin, mais liens, ciens. » (Godefroy, 1885 ; R. Estienne, Traicté de la Grammaire françoise, p. 91, éd. 1569).

[25] Les thèmes, le style littéraire de Nostredame, et son portrait psychologique aussi, ressemblent à celui de Guillaume Postel : répétitions, retours et variations, thèmes de mort et de renaissance, pléonasmes, antithèses, paradoxes, néologismes, barbarismes (cf. Simonnet, Bailbé, Actes du Colloque international d’Avranches, 1985) ; avec des différences : l’un a écrit des vers incompréhensibles, l’autre une prose explicite.

[26] Pourquoi Kant a-t-il écrit à quarante ans, un Essai sur les maladies de la tête, alors qu’il allait devenir victime quelques années plus tard d’une tumeur cérébrale frontale qui, bien que très lentement évolutive, ne l’empêchera nullement d’être l’auteur génial de la Critique de la raison pure, avant de mourir dément ? (Marchand, 1997).

[27] De même : « Le Traité des Fardements et Confitures est écrit dans un français que plusieurs auteurs ont jugé mauvais, notant une addition de mots sans suite logique, une accumulation d’amphibologies et de termes équivoques, à tel point que l’ésotériste P.V. Piobb a pensé à la dissimulation d’une clef cryptographique. » (Benazra, 1990).

[28]Lepre, rongne, & galle, ce que les ignorans appellent le mal S.Main, ou de sainte Raphine. (R. Estienne, 1549).

[29] « But in the time of Agust there appears a standard formula guaranteeing that the slave is "without the Sacred Disease and epaphê " (...). The word is derived from of verb meaning "to touch (upon)", "to attain" (epháptomai), the basic meaning of which reminds us of Neo-Assyrian sibtu, deriving from sabâtu "to seize" (...). What disease can be meant by epaphê. The word reminds us of its simple form, haphê, in Septuagint Greek standing for Hebrew nèga, one of the word for "leprosy" in the Old Testament and in later Rabbinical litterature. This Greek translation of the Old Testament, made in Egypt, used this Greek word as equivalent for "leprosy". (...) But if it is accepted that eléphas in Hellenistic Greek and Latin is identical with epaphê, the translation"leprosy" would be certain. And if we could see a continuous legal tradition connecting the Assyrian pair bennu – sibtu with the pair Greek Sacred Disease – epaphê, we might also be inclined to posit "leprosy" as the meaning of Assyrian sibtu, lit. "seizure"...» (Stol, 1993 ; p. 139-140).

[30] « Thinking in more sophisticated terms, one might say that epilepsy and leprosy (or any another severe skin disease) can be considered as internal and external manifestation of the same affliction. Then, it is logical that the same plants were used against both : the ellebore by the Greeks, the urânu by the Babylonians. The Greeks saw as their common natural cause the black bile. » (Stol, 1993 ; p. 147).

[31] « On croit qu’elle vient de l’influence de la Lune aux hommes méchants et perdus de moeurs ; d’où vient qu’on l’a nommée mal sacré. Mais ce nom peut venir encore de la grandeur du mal (car ce qui est grand est dit sacré), soit de l’insuffisance de la médecine humaine et de la nécessité d’une intervention divine pour la guérir, soit de l’espèce d’influence démoniaque sous laquelle semble être l’homme qui en est atteint, soit enfin de toutes ces choses à la fois. » (Arétée de Cappadoce, Des causes et des signes des maladies chroniques, I, 4 ; trad. R. Th. Laënnec ; Ed. Droz, 2000).

[32]Foinikh, phoenicia, Syria, & morbus in ea regione, aliisquam orientalibus frequens, quidam pro elephantiafi, quam nos lepram dicimus, accipunt. (Gesner, 1537, Lexicon graecolatinum).

[33] Cf. V-58 : « De laqueduct d’Vticenfe,Gardoing,/ Par la foreft & mont inacceffible:/ En my du pont fera tafché au poing,/ Le chef Nemans qui fera tant terrible. ». Vticenfe se rapporte à Utique ou Utica (devenue romaine, appelée Municipium Julium Uticense sous Auguste), une ancienne cité phénicienne près de Carthage, tandis que le Gardon est le nom du fleuve passant sous le pont du Gard ; paraphrasant la métaphore du phénix, laqueduct d’Vticenfe serait alors une image d’un antique aqueduc phénico-punique (comme celui de Carthage, long de 132 kilomètres), une allégorie de la Renaissance, d’un vieux porteur d’eau (chef Nemans, cf. IV-58 : Chef feille d'eau), ou des fons baptismaux. Cf. X-6 : Sardon Nemans fi hault desborderont (Sardon, un petit poisson comme le Gardon, oingt en IV-86 et VI-24 ?).

[34] " ELIA Propheta, Sex milibus annorum stabit mundus. Duobos milibus inane. Duobos milibus Lex. Duobos milibus Messiah. Insti sunt Sex dies hebdomadae coram Deo. Septimus dies Sabbatum acternum est. Psalm 90. Et 1 Pet. 2. Mille anni sicut dies unus." (Martin Luther, Supputatio Annorum Mundi, 1541 ; page de titre).

[35] cf. Taxil, Traicté de l'Epilepsie, Chap. XVII, Que les Dæmoniaques font Epileptiques.

[36] « Il y a encore un autre oiseau sacré appellé le phénix. Je ne l’ai pas vu, sinon en peinture; aussi bien visite-t-il rarement les Egyptiens, tous les cinq cents ans, à ce que disent disent les gens d’Héliopolis : il viendrait d’après eux, quand son père meurt, (...) les plumes de ses ailes sont les unes couleur d’or, les autres d’un rouge vif, (...) il ressemble de très près à l’aigle. » (Histoires, II, 73).

[37] « Le nom du phénix est la transcription du nom égyptien benou, le héron Ardea cinera ou Ardea purpurea (...). La racine du nom est bn, elle est redoublée (bnbn) lorsqu’elle désigne la pierre sacrée dressée dans le temple d’Héliopolis, pierre qui fut par la suite représentée sous la forme de l’obélisque. Le temple de Rê, à Héliopolis, était « la demeure du Ben-ben ». (...) Le phénix, sous la forme du héron, est représenté dans les tombes où il est adoré par le défunt. Selon le Livre des Morts, le défunt s’identifie à lui. », (Rachet, 1992).

[38] a) « Le flament,

ou flambant, (...) Phoenicopterus en grec & latin ». (Belon, 1555, De

la nature des Oyseaux, IV, 8, p. 199). b) « Une espèce d’oiseau à long col,

à longues jambes, et peint de couleur rouge vif dans les légendes hiéroglyphiques monumentales, détermine

souvent l’adjectif copte rouge. ». (Champollion, 1836, Grammaire égyptienne, XI, p. 321 ; Réed.

1997, Solin Actes Sud).

c) Dans son Interprétation des Hiéroglyphes le lecteur d’Horapollo fait suivre immédiatement

après chaque épigramme traitant du Phénix, un autre épigramme figurant une cigogne. Après

celui montrant la correspondance de Mercure avec la cigogne, vient celui mis avec ce Que faict le Phénix après

sa naissance : « Comment ilz signifioient amateur de parents/ Et l’enfant qui est du père amateur/

Pourtant amour aux parens cordiale/ Signifier voulant sont inventeurs/ Bien paingdre exprès la cigoigne loyale/

Pour ce que pourte au père amour féale/ Ne l’abandonne par froit, ne par pouvresse/ Lui pourchassant vivre

par sort équalle/ Le secourant à l’extrême vieillesse. », compilé depuis l’édition

anonyme de Kerver en 1543 : « Comment ilz fignifgoient lenffant aymant fon pere. Pour fignifier lenfant qui

ayme fon pere ilz mectoient la cigogne pource q apres quelle a efte nourrie de fes pere & mere elle ne les habandonne

point mais demeure auec eulx iufqs a lextreme vieilleffe & les fert & nourrit ». Un peu plus loin, «

l’homme scavant et docte aux choses célestes » est figuré par une grue (Rollet,

1968, p. 122, 145).

d) « Just how the benu was visualised in the time of the Old Kingdom is not enterely clear.

It is usually assumed that it was thought to ressemble the yellow wagtail. At a later period it was always represented

as a heron bearing two long feathers at the back of its head. In Roman times the Egyptian manner of representing the benu

was merged with the Classical iconography of the phenix. » (Van Den Broek, 1972 , p. 15).

[39]Rollet, 1968 (p. 62).

[40] « De Phoenicum auium numerandi peritia, quae quingentefimo quoque anno aduolare in Aegyptum folent. Phoenices alites absque ulla calculandi arte numerum quingentorum annorum, veluti sapientissimae naturae discipuli, computare norunt ; neque vel digitis vel alia re ad hanc cognitionem opus habent...[Aueu de logistikhs oi foinikes sumbalein etwn pentakosiwn isasin ariqmon...] » (Elien, 1556, De Animalium Natura, VI, 58).

[41] « Probatû eft quadraginta & quingêtis eû durare annis. (...) Cum huius uitam magni anni fieri cõuerfione rara fides eft inter auctores. Quãuis plurimi eorum magnum annum non quingêtis & quadraginta fed duodecim milibus. Dcccc.liiii. annis conftare dicant. » (De mirabilibus Mundi, Solin, 1498). « Il vit cinq cent quarante ans. (...) La révolution de la grande année se rapporte, d’après les auteurs, à la vie du phénix ; quoique beaucoup plus d’entre eux disent que cette grande année n’est pas de cinq cent quarante, mais bien de douze mille neuf cent cinquante quatre ans. » (Solin, Polyhistor, 34 ; Agnant, 1847).

[42] II-32 : Laict, fang, grenoilles efcoudre en Dalmatie/ Conflit donné, pefte pres de Balenne:/ Cry fera grand par toute Efclauonie/ Lors naiftra monftre pres & dedans Rauenne.

[45] « Ardua Caucasio nutat de vertice pinus. » (Idylles, v. 32).

[46] « In Pharaonic Egypt, we come across a very similar belief : certain sores on the skin, discussed in the medical Ebers Payrus, are named "sores of Chons" – and Chons is the god of the moon. » (Stol, 1993 ; p.128).

[47] « The Babylonian demon of epilepsy, the deified Bennu, is named "deputy of Sîn" which seems to illustrate this indirectness : the Moon-god, not being present himself, sends his messenger. (...) ; Omina of the Seleucid age forecast that lunar eclipse at the moment of the conception means that right after birth the baby will be seized by incubus of Hand of the God. We already have seen that these afflictions are forms of epilepsy or closely related to it. (...) ; A prayer to Sîn is to be recited three times, before a reed altar while the patient is present. (...) ; The epithets used in the prayer show that Sîn is invoked as the god who rejuvenates mankind (because the moon is reborn every thirty days, so one reads between the lines). (...) In this prayer Sîn is asked "that the bennu which seized him will not approach him" (...) ; bennu is the regularly recurring form of epilepsy. » (Stol, 1993 ; p. 131-132).

[48] Rollet, 1968 (p. 31). Cf. Ed. J. Kerver, 1543 : « Pour denoter les moys ilz paignoient vng rameau pour la caufe deffudicte de la palme, ou la lune rêuerfee pource qlz dient que incontinêt apres le renouellemêt de la lune il fen faut quîze parties quelle ne nous appere formee ayant les cornes contremont. Quant elle eft en conioinction lors que nous difons quil neft point de lune a fon trentiefme iour elle a les cornes tournees contre bas. ».