CORPUS NOSTRADAMUS 19 -- par Patrice Guinard

Excellent & moult utile Opuscule (Analyse du Traité des Fardements et des Confitures)

[Pour la transcription du texte, accompagnée de quelques notes, cf. CN 202, Sept. 2015]

La seconde édition du "Traité des Fardements et des Confitures" (TFC), revue et corrigée, est parue

à Lyon, chez Antoine Volant, en 1555 (cf. ma bibliographie consacrée

à cet ouvrage, CURA, Mars 2006). Elle est imprimée par Jean

Pullon de Trin (mention in fine). C'est le seul ouvrage publié au

nom de Michel de Nostredame, non parce qu'il n'aurait pas encore adopté

la forme latine Nostradamus : sa traduction manuscrite des Hieroglyphica

d'Horapollon daterait de 1541, ses premières pronostications sont sans doute

parues sous le nom de Nostradamus, et sa Pronostication pour l'an 1555,

dédicacée à Joseph des Panisses le 27 janvier 1554

et transmise par Daniel Ruzo, porte au titre la forme latinisée

de son nom. Si Nostradamus a choisi de conserver son patronyme, c'est parce

que le sujet de son ouvrage, en partie autobiographique, le lui commandait.

A noter qu'il signe Nostradamus dans sa traduction de la lettre à

Barbaro, qui clôt le recueil (p.223).

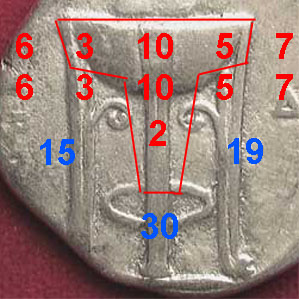

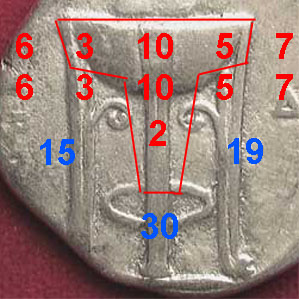

Au début du traité, Nostradamus se dit "Sextrophaea natus Gallia" (natif de Gaule où se trouve le trophée de Sextus, i.e. Saint-Rémy), en l'occurence

le cénotaphe des Julius, auquel il fait allusion au quatrain V 57. Il signe son faciebat du nom de Michaël Nostradamus Sextrophaeanus (originaire du lieu où se trouve le trophée de Sextus). Le

cénotaphe ou mausolée des Julii, en face de Glanum, aurait été édifié dans les années 30-20 BC par les frères Sextus, Lucius et Marcus Julius en l'honneur de leur père Caius et de leur

grand-père, officier de César. Constitué d'un socle orné de bas-reliefs représentant des scènes épiques (de l'ouest au sud : combat d'infanterie, de cavalerie, lutte contre les Amazones, chasse

au sanglier), d'un quadruple arc de triomphe aux colonnes corinthiennes (quadrifons) contenant une inscription sur la face nord, et d'une rotonde à dix colonnes corinthiennes (tholos) au sommet,

abritant, on le suppose, le père et le grand-père des Jules (têtes reconstituées). Il fait face à un Arc de Triomphe plus tardif (édifié vers 25 AD et dont la partie supérieure a été détruite),

évoquant la conquête de la Gaule. (cf. Agnès Vinas pour son étude des Antiques).

L'inscription dédicatoire est la suivante : SEX. L. M. IVLIEI C. F. PARENTIBVS SVEIS,

c'est-à-dire SEX(tus) L(ucius) M(arcus) IVLIEI C(aii) F(ilii) PARENTIBVS SVEIS,

ou SEX(tus) L(ucius) M(arcus) IVLII C(aii) F(ilii) PARENTIBVS SVIS

qu'on peut traduire par "Sextus, Lucius et Marcus, [tous trois] fils de Caius Julius, à leurs ancêtres". César

nous apprend que son père lisait Laetius et Maritus comme des autres prénoms de Sextus, et traduisait les abréviations C. F. par "Columnam Fecit" (érigea cette colonne) :

"Celle [inscription] qui est à S. Remy en l'Arc triomphal, qui est entier, est telle : S E X L M I I C F P A R E N T I B U S S S V I S. feu mon pere l'interpretoit ainsi

Sextus Laetius Maritus Iuliae istam columnam fecit" (L'entree de la Royne [Marie de Medicis] en sa ville de Sallon, 1602, D1v-D2r) - une version aussi attribuée à un Portugais

selon Bouche qui en recense dix autres dont la sienne (Chorographie 1, 1664, p.137-139) :

Sex(tae) L(egionis) M(ilitibus) Iuliae, Iuliae C(aesaris) F(iliae) PARENTIBVS SVIS (Émile Ferret)

Sex(to) L(aelio) M(onumentum) Iuliae intra C(irculum) F(ecit) PARENTIBVS SVIS (Guillaume Budé)

Sex(tus) L(ucius) M(onumentum) Iuliae incondissimae C(onjugi) F(ecit) PARENTIBVS SVIS (Mutonis)

Sex(tus) L(ucius) M(aximus) Iulii C(onsulis) F(ilius) PARENTIBVS SVIS (jésuite Varadier)

Sex(ti) L(iberii) M(ausolaeum) Iulii idibus C(uravit) F(ieri) PARENTIBVS SVIS (jésuite Jacques George)

Sex(tus) L(egavit) M(onumentum) Iuliae, Iulii C(aesaris) F(iliae) PARENTIBVSQVE SVIS (professeur aixois Jean de Bomy)

Sex(ti) L(ucii) M(andato) Iuliae impendio C(onditum) F(uit) PARENTIBVS SVIS (juriconsulte aixois Dominique Jorna)

Sex(ta) L(egionis) M(ilitibus) Iuliae intra C(irculum) F(ecit) PARENTIBVS SVIS (père Jean Jacques Augustin)

Sex(tae) L(egionis) M(ilites) intra C(irculum) F(ecerunt) PARENTIBVS SVIS (Joseph Maria Suarez, évêque de Vaison)

Sex(tus) L(ucius ou Laelius ou Liberius) M(aritus) Iuliae istud C(enotaphium) PARENTIBVS SVIS (Bouche)

La traduction actuelle retenue provient de l'abbé Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) qui dans son "Mémoire sur les anciens monumens de Rome" (in

Mémoires de Littérature, T 28, Paris, 1761, p.579) propose une treizième version, après notamment celles recensées par Bouche.

L'ouvrage de préparations cosmétiques et de recettes culinaires comprend deux parties et deux préfaces, l'une composée à Salon et dédiée au "lecteur benivole" : elle est datée

du 1er avril 1552, avec en clôture une énigmatique et intentionnelle sentence : "Toy disant à Dieu de saint Remy en Provence dite Sextrophaea" (en te disant adieu, de

St-Rémy-de-Provence, ou te disant/vouant au dieu de St-Rémy-de-Provence ?). L'autre, non datée, est

dédiée à son frère Jean de Nostredame, procureur à la cour du parlement d'Aix. Un faciebat sur la dernière page avant la table des matières est signé Michel

Nostradamus saint-rémois, et daté de 1552, et énigmatiquement de Salon sur le littoral : "Michaël Nostradamus Sextrophaeanus faciebat Salone

litoreae, 1552" -- une allusion possible à Salone, l'antique capitale de la Dalmatie (aujourd'hui Solin en Croatie), où l'empereur romain Dioclétien, persécuteur des

chrétiens, se retira dans son luxueux palais après avoir abandonné le pouvoir, à l'apogée de sa puissance, en mai 305 ("Salonae. Littoreae, dalmaticae", Jean Tixier

de Ravisi alias Ioannes Ravisius Textor, Epithetorum. Epitome, Lyon, Jean de Tournes & Guillaume Gazeau, 1558, p.316). Nostradamus aurait-il atteint ce point

de l'Adriatique lors de ses périples en Italie ? Ces obscurités, jointes à celles de la page 220 notamment (cf. infra), attestent pour le lecteur

non autiste, que le premier traité du saint-rémois, est d'une toute autre portée qu'un simple manuel de cuisine !

Le traité est rédigé dans un jargon parfois à peine compréhensible, et imprimé par l'éditeur avec

des écarts d'orthographe, d'une page à l'autre, difficilement justifiables, bien que la présentation d'ensemble (lettrines et

mise en page) soit soignée et de bonne facture. Les marques d'imprimerie se résument à 5 ou 6 lettrines

: les lettrines A, V et L, la lettrine P deux fois, et la lettrine C plus petite. (On retrouve le /L/ orné à la dédicace de Guillaume Drieu à Alexandre Ouderi, conseiller à la cour du parlement de Grenoble (Pronostique nouvelle pour l'an 1560, Lyon, Jean Pullon, dit de Trin pour l'auteur, [1559]), une

dédicace à l'imitation de celle de Nostradamus à Guillaume de Gadagne dans sa Pronostication nouvelle pour l'an 1558 ; cf. CN 73).

Copie PDF de l'exemplaire de Lyon,

incomplet, sur le site Gallica : il manque les pages 75 et 76 correspondant au chapitre XIX de la première partie, mais numéroté XX.

1. Le prologue au lecteur

Cet essai marque l'heure du bilan : Nostradamus a achevé son

apprentissage autodidacte d'apothicaire (qu'il revendique) et de

médecin en cette année 1552, et l'heure a sonné de

partager ce qu'il sait, ce qu'il a compris du monde, passé et à

venir : "& vins parachever mon estude jusques à l'heure presente,

qui est le trente un an de ma vacation, que tenons mil cinq cens cinquante

deux." [p.4]. Ses connaissances, il les a acquises sur le tas, dans

ses pérégrinations terrestres et livresques, et à

ses sources, comme Paracelse. En avril 1552, il a 48 ans, passés

de quelques mois : c'est l'âge exact où j'entreprends moi-même ce présent Corpus.

L'avant-propos ou prélude au texte (prooemium) est l'occasion saisie d'un véritable

étalage d'érudition : une trentaine d'auteurs sont mentionnés

: savants et philologues, médecins, philosophes, poètes,

parmi lesquels figurent Hippocrate, Galien, le médecin byzantin

Paul d'Égine, Platon et Marsile Ficin, Marc Varron, Cicéron,

les poètes Lucrèce et Lucilius, tous sans exception auteurs

de tradition gréco-romaine et leurs commentateurs modernes, humanistes

et érudits. Nostradamus s'inscrit dès son premier ouvrage

imprimé dans le mouvement de renouveau des lettres qui a pris naissance

en Italie et qui n'a fait que s'accélérer en Europe depuis

plus d'un demi-siècle. Et ce n'est pas un hasard si, parmi les maîtres

de son inspiration, ne figure aucun personnage biblique, auteur chrétien,

saint, ou théologien, pas plus qu'on ne relève de citation

évangélique, ni même biblique.

"Apres avoir consumé la plus grand part de mes jeunes ans

Ô LECTEUR BENIVOLE en la pharmaceutrie, & à la cognoissance

& perscrutation des simples par plusieurs terres & pays despuis

l'an 1521 jusques en l'an 1529 incessamment courant pour entendre &

savoir la source & origine des planetes [sic] & autres simples

concernans la fin de la faculté Iatrice : que apres avoir voulu

imiter la seule ombre de Paulus Aegineta, Non quod velim conferre magna

minutis [Non que je voudrais comparer le petit au grand] : mais

tant seulement diray, // Nostradami laborem me nosse, qui

plurimum terrae peragravit, Sextrophaea natus Gallia. [Apprends-moi

à connaître l'oeuvre de Nostradamus, natif du pays qui conserve

le trophée de Sextus et qui a voyagé à travers tant de contrées]" [p.3-4]

Paul d'Egine (dont on ne sait presque rien de la vie) reste en 1552 le modèle de Nostradamus qui déclare vouloir le suivre dans

son statut de "περιοδευτής" (periodeutes) c'est-à-dire de médecin itinérant.

Paulus Aegineta (ca. 625-685) obstétricien et le dernier médecin grec byzantin, est l'auteur d'une compilation médicale, ou

abrégé de médecine ("Epitome medicae"), en sept livres dans lesquels il déclare avoir voulu condenser l'essentiel et le meilleur de la

médecine classique. Son premier livre, qui traite d'hygiène et d'alimentation d'un point de vue médical (alimentation des nouveaux-nés, des

jeunes, des malades...), recouvre en partie la matière de l'ouvrage de Nostradamus. Le traité de Paul a été édité en grec en 1528 puis traduit à Bâle

et Paris les années suivantes :

Libri septem (1e édition, texte grec)

Venise, héritiers Aldus Manutius et Andrea Torresanus, 1528

019A Opus divinum (1e traduction latine)

Traduction Alban Thorer, Bâle, Andreas Cratender & Johannes Bebel, 1532, in-fol., 24 +

513 pp. ; BU Basel ou MDZ Munich

Opus de re medica (2e traduction latine)

Traduction Johann Winter, Paris, Simon de Colines, 1532, in-fol., 308 ff. ; MDZ Munich

Nostradamus se présente comme un chercheur itinérant et errant (planeticus) de plantes

médicinales (simples), comme son maître Scaliger. L'erreur typographique à la première page du

texte, planetes pour plantes, signalée par Buget (1861, p.69) et corrigée

manuellement sur l'exemplaire de Lyon, est maintenue dans l'édition

suivante (Olivier de Harsy, 1556, p.3). Mais s'agit-il d'une erreur ? Le jeu de mots

plantes/planètes (ou plantae/planetae en latin) exprimerait la source d'inspiration et

de guérison (iatrice) du corps et de l'âme humaine : la plante

soigne le corps, mais en harmonie avec les configurations planétaires,

impératif de la philosophie et de la pratique médicales de

la Renaissance. La plante est aussi, antérieurement à l'animal,

et au milieu cosmique et planétaire, la première source réelle

d'inspiration des phénomènes et développements culturels,

car elle provoque l'émotion, à l'origine de toute création,

selon la théorie de Léo Frobenius sur le destin des civilisations

(trad. franç. 1940). C'est par le saisissement, c'est-à-dire

par l'émotion compréhensive d'une réalité extérieure,

mais intérieurement appréhendée, que l'humanité,

à un moment de son histoire, s'approprie dans son corps et dans

son âme, que se transforme organiquement l'homme avant que n'apparaissent

les premières implications intellectuelles, culturelles, artistiques.

Un autre jeu de mot avec planètes est le terme planeticus (errant) suggérant un

voyageur "planétaire", intersidéral, ou plus justement "guidé par les astres". De même le

terme "pharmaceutrie" qui semble désigner les connaissances pharmaceutriques, se

rapporte d'abord au latin pharmaceutria (enchanteresse, magicienne) !

Nostradamus savait dès 1552, à moins que le texte de 1555 ait inclus quelques rajouts,

qu'il serait, par son esprit, par ses propos et par ses vers à déclamer, l'authentique réenchanteur du monde moderne.

Car ce que l'oeuvre de Nostradamus signifie n'est rien d'autre qu'une alternative, la seule (?), à la paumiscuité (PG 11-2018)

du monde moderne déliquescent.

Les indications autobiographiques qui parsèment son traité

sont très partielles, et Nostradamus reste discret sur sa vie privée

: pas un mot sur ses origines familiales ou sur son arrière-grand-père

maternel Jean de St-Rémy, lequel lui aurait enseigné la médecine

et l'astrologie, ni sur son premier mariage à Agen, ni sur ses diplômes (baccalauréat,

licence et doctorat) auxquels il n'attachait pas grande valeur, ni sur

son mariage ou sur son installation relativement récente (1547)

à Salon, où il se plaint à plusieurs reprises de n'être

entouré que de barbares et de "bêtes brutes" : "je suis

logé entre des gens barbares, ennemis der [sic] gens de bien,

or mis peu encores ignorants aux bonnes lettres." [p.122]. De son séjour

à Agen, il ne retient que sa rencontre avec Jules César Scaliger

dont il estimait l'érudition et auquel il a sans doute emprunté

le second prénom à la naissance de son fils César,

l'aîné de son second mariage : "mais une fois moy estant

[à] Agen en Agenois pais de la Gaule Aquitanique, & avec

Julius Caesar Squaliger home scavant & docte, un second Marcile Ficin

en philosophie Platonique." [p.12]

Nostradamus se révèle facétieux et farceur, loin

des clichés qui le présentent comme craintif, atterré

ou terrorisé par les catastrophes qu'il dépeint dans ses

Prophéties.

Lorsqu'il rapporte les oeuvres colossales des médecins de l'Antiquité,

il émet des doutes sur la profondeur de leur savoir : peut-on trouver

le temps à la fois d'étudier, de guérir des patients

et de faire l'expérience de la maladie sur le terrain, et d'en rendre

compte abondamment par ses écrits ? -- "car il n'est possible

que un personnaige qui a beaucoup de malades a veoir, qu'il puisse ne estudier,

ne rien escrire : & vrayement ceux qui ont beaucoup escrit en aucune

faculté, il [sic] n'avoient gueres de besognes a faire, car

l'esperit de celui qui redige par escrit ne demande que pacification :

ou il faudroit faire comme faisoit Julius Caesar qui escrivoit la nuict

ce qu'il faisoit le jour." [p.11]

Dans le huitain décasyllabique qu'il traduit du grec du poète

satirique Caius Lucilius (c.180-102), rapportant la version latine du poète humaiste et conseiller

autrichien Caspar Ursinus Velius (qui finira noyé à Vienne dans le Danube le 5 mars 1539),

"nonobstant qu'il ne touchat rien à la matiere" [p.19], Nostradamus déclare son peu d'expérience

pour la versification française, "Combien que ne soions pas trop exercitez en la poësie Francoise,

ce nonobstant avons traduict en Huictain", et le "prouve" avec le troisième

vers, de neuf syllabes, et le cinquième qui rime maladroitement avec le septième (pp.19-20) :

Combien que farde ta face enviellie,

N'ayes ja peur qu'on en oste les taches.

Puis que viellesse ainsi t'assaillie :

Il n'est besoing qu'a mettre tu ne tasches

A ton visaige aucun fard que tu scaiches :

Qu'a ton corps puisse donner emblanchiment :

Car sublimé, ne ceruse, ne tasche

De rendre vielle, jeune par fardement."

Pour le latin de Velius, cf. l'épigramme "In anum fucatam" de son traité poétique :

"Nil reliquum, quae est haec dementia : nam neque fucus / Nec cerussa Helenen

fecerit ex Hecuba." (in Poematum , Bâle, Johannes Frobenius, 1522, f.E2r).

Et, tout en affirmant les vertus de ses préparations, et en particulier

de son fard quasi miraculeux (préparation 1), ce "sublimé"

susceptible de transformer une Hécube en Hélène (pp.19,

24, 27, etc.), ou encore en Polyxène (p.41, cf. Ovide, Les Métamorphoses,

13, p.330), il mentionne et traduit l'épigramme de Lucilius qui

ironise sur le fait que les meilleures recettes esthétiques ne peuvent

venir à bout des ravages du temps sur la beauté, des femmes

en particulier, et, ajoute-t-il : "toute femme mesmes celle qui fait

souvent enfant se deschet tout les ans de cinq pour cent" [p.23] !

Ainsi une jeune femme de 32 ans aura perdu après quatorze années

plus de la moitié de sa beauté. Je crois que Nostradamus

y va un peu fort sur le pourcentage, et j'opterai plutôt pour un

taux de 3% ... Mais parallèlement, sa teinture noire pour les cheveux

sera susceptible de métamorphoser un vieillard comme Priam, au point

de le faire paraître aussi jeune que son fils cadet (chapitre 31,

p.112) -- sans doute à la manière de Dirk Bogarde dans Morte a Venezia ...

2. Le traité des Fardements

Le livre des Fardements est un recueil original de 34 préparations

cosmétiques, fondé sur son expérience des plantes

et des substances minérales, et qu'il souhaite mettre à la

portée de tous, même s'il déclare que son

"Opuscule a esté redigé à la requeste d'une grand princesse"

[p.92], laquelle n'a peut-être pas souhaité être mentionnée.

L'inspiratrice du traité pourrait être la princesse Marguerite

(1523-1574), soeur de Henry II, et mariée à la mort tragique

de son frère au duc de Savoie Emmanuel-Philibert. L'Almanach

pour l'an 1561 sera dédié à la duchesse de Savoie,

après sa rencontre avec Nostradamus à Salon en septembre 1559.

Son expérience des plantes, de leur traitement et de leurs mélanges,

ne va pas sans une "cognoissance de l'astrologie, que maintenant commence

quelque peu a soy relever, que tant de temps a demeuré a mespris,

que moyennant le sçavoir d'icelle l'on venoit facilement à

ceste occulte philosophie" [p.116]. Et Nostradamus révèle

dans ce traité sa préoccupation majeure et son objectif premier

: l'occulte philosophie ainsi nommée ici comme dans la première

préface à ses Prophéties, via l'astrologie

(mais sans la plupart des astrologues !), pour atteindre la sagesse des

deux penseurs qu'il considère comme en étant les fondateurs

et les piliers : à savoir Pythagore et Platon.

Les préparations variées du livre des Fardements regroupent

des fards et des parfums, des huiles et des poudres, des pommades et des

teintures, des onguents et des lotions. Notons : un fond de teint appelé

sublimé pour l'emblanchiment du visage (chaps.1 & 2), une huile

de muscade contre les vomissements et les maux de ventre (chaps.6 &

7), une poudre odorante susceptible de chasser les odeurs pestilentielles

(chap.8), une poudre à base de violettes (chap.9), une poudre et

une pâte dentifrice (chaps.13 & 14), des savons pour les mains

et pour la barbe (chaps.19 & 20), une eau distillée pour le

visage (chap.22), des teintures pour blondir les cheveux (chaps.24 &

25), ou pour noircir les cheveux et la barbe (chaps.28 à 31), un

fard pour blanchir la peau à base de plantes et d'amidon (chap.34),

et même un filtre amoureux, ou poculum amatorium ad Venerem

(chap.18, p.69 : hasard de la mise en page ou participation facétieuse de

l'auteur à sa réalisation ?) qui a scandalisé les esprits puritains.

Sa préparation à base de fleurs a pour fonction de purifier

l'air et d'en chasser les relents pestilentiels. En voici la recette (que

ne reproduit pas la traduction anglaise d'une contrefaçon qui lui

sera attribuée ; cf. "Le pseudo-traité

de la peste de 1559", CORPUS NOSTRADAMUS 32) :

"Prenes de ferrature ou le rament du boys de cypres le plus verd que

vous pourres trouver une once [30 g], de hyris de Florence six onces

[185 g], de girofles iii onces [90 g], calami odorati [roseau aromatique, lis

des marais] iii dragmes [11 g], ligni aloes vi dragmes [23 g], faite

le tout mettre en pouldre qu'il ne s'esvente : & puis prenes de roses

rouges incarnees trois ou quatre cents qui soient bien mondees toutes fraiches

que soient cuillies avant la rosee : & les feres fort piller dens un

mortier de marbre avec un pestel de bois : & quand les roses seront

a demy pillees, mettes y dedens la pouldre susdite, & le tournes piller

fort, & en arrousant un peu de suc de roses : & quand le tout sera

bien meslé, faites en de petites balotes plates, faites en la mode

de trocis : & les faites seicher à l'ombre : car elles sont

de bonne odeur." (chap.8, p.49).

L'insipide Marconville barbouille en 1564 : "Je ne me puis assez emerveiller

de l'impudence effrenée & lourde bestise, de ceulx qui ont escrit

de nostre temps la maniere de faire les potions amatoires, que Nostradamus,

en son livre des fardemens, appelle buvandes, & les Grecz Philtra,

aucuns Amuletum Veneris (...) Ledict Nostradamus descrit la façon

& maniere de ceste buvande, laquelle vault beaucoup mieux ignorée

que sceüe, pour le peril de l'abuz. Mais il seroit besoing d'exercer

la severité & rigueur des loix contre ceulx qui escrivent ou

enseignent telle maniere de receptes, indignes de l'homme de bien, &

beaucoup plus de Chrestien." (in Recueil memorable d'aucuns cas

merveilleux advenuz de noz ans, Paris, Jean Dallier, 1564, f.108r-v).

Cet ouvrage est d'ailleurs la première attestation explicite et

formelle de l'existence du TFC, vingt ans avant les recensements de La

Croix du Maine et de Du Verdier.

Le traité des fardements est signalé dès 1567 par Leo Suavius dans une édition paracelsienne,

soit quelques années avant la parution de sa traduction allemande, aux pages 316 (allusion

au philtre d'amour) et 326 de l'ouvrage : ex libro recenti Nostradami de Fucis & unguentis muliebribus [d'après

le récent ouvrage de Nostradamus sur les fards et onguents destiné aux femmes] (Paracelsus, De

vita longua, & Leo Suavius, Scholia, Bâle, Petrus Perna, 1568, p.326)" (cf. CN 09).

Autour de la page 52 (pages 50 à 54) se situe le fameux récit

de la peste d'Aix de 1546-1547, rédigé par Nostradamus en

1552, puis compilé sans indication de source par Pierre Boaistuau en 1558 (cf. le

texte ci-dessus, pour lequel j'ai introduit quelques séparations pour

plus de lisibilité). Ce récit a pu faire croire que Nostradamus

aurait écrit un traité spécifique sur la peste, ainsi

que l'évocation de certaines maladies mentionnées dans son

traité, comme le "mal epilentique" (p.113). Au chapitre 26, Nostradamus

présente une composition "que souvent ay fait faire pour monseigneur

le reverendissime Evesque de Carcassone, monseigneur Ammanien de Foys"

[p.92]. Un certain "Emanicu" (probablement pour transcrire Emanien), évêque

de Mâcon et protonotaire du siège apostolique, dédicataire

du pseudo-traité de la peste dont il subsiste une copie en traduction

anglaise, a été identifié à Ammanien encore

évêque de Carcassonne en 1552 (Brind'Amour, 1993, p.480).

[p.50] L'an mil cinq cens quarante six que je feus esleu & stipendié

de la cité d'Aix en Provence, où par le senat & peuple

je fus mis pour la conservation de la cité, où la peste estoit

tant grande, & tant espouventable, que commença le dernier de

May, & dura neuf moys tous entiers, où mouroit de peuple sans

comparaison de tous eages en mangeant, & en beuvant, que les cymetieres

estoient si pleins des corps morts, que l'on [p.51] ne sçavoit

plus lieu sacré pour les enterer : & la plus grand part tomboient

en phrenesie au second jour : & ceux ausquelz la phrenesie venoit,

les tasches ne venoient point : & ceux à qui les tasches venoient,

ilz mouroient subitement en parlans sans avoir nulle alteration de bouche,

mais apres la mort toute la personne estoit couverte de tasches noires

: & ceux qui mouroient avec phrenesie leurs urines estoient subtiles

comme vin blanc : & apres leur deces la moytie de tout le corps estoit

de la couleur du ciel rempli de sang violet : & la contagion estoit

si violente & maligne, que seulement si l'on s'approchoit cinq pas

pres d'un qui feusse pestifere, tant qu'il [y] en avoit tous estoient

blecez : & plusieurs avoient charbons devant & derriere, &

mesmes par toutes les jambes : & ceux qui les avoient derriere la personne

leur donnoit une demangeson : & la plus grand part de ceux la eschapoient

: mais tous ceux qui les avoient devant n'en eschapoit pas un.

Feurent peuz qui eussent les apparences derriere les oreilles : &

feut au commencement, & vivoient jusques à six jours : &

j'estois esbahy qu'ilz mouroient plustost au sixiesme que au septieme jour,

sinon pour cause de la tyrannie de la [p.52] maladie : & vers

le commencement & le millieu n'en eschappoit pas un : les saignees,

les medicamens cordiaux, catartiques, ne autres n'avoient non plus d'efficace

que rien : la tyriaque d'Andromachus composé[e] justement

au vray n'avoit lieu : la fureur de la maladie estoit si enflamee, qu'il

n'en eschappat pas un : quand on avoit fait la visitation par toute la

cité, & jette hors les pestiferes, le lendemain en y avoit plus

que au paravant [sic] : & ne trouva on medicament au monde qui

feusse plus preservatif de peste qu'estoit ceste composition : & tous

ceux qui en portoient & tenoient à la bouche estoient preservez

: & devers la fin on trouva par une experience manifeste que cecy preserva

un monde de la contagion : & combien que le fait n'appartient à

la matiere de quoy nous parlons, si est ce qu'il n'a pas esté estrange

raison d'avoir raconté le secours qu'il nous a fait en temps pestilentieux

: car celle peste que feut lors, estoit tant maligne, que c'estoit chose

espouventable : plusieurs affermoient que c'estoit punition divine : car

à une lieue tout à l'entour n'y avoit que bonne santé

: & toute la ville estoit tant infecte, que seulement du seul regard

que faisoit celuy qui estoit contaminé venoit subitement donner

[p.53] infection à un autre : les vivres estoient en abondance

& de toute sorte presque à vil pris : mais la mort estoit tant

subite effreneement que le pere ne tenoit compte de son enfant : sont estes

plusieurs qui ont abandonnes [sic] leurs femmes & enfans quand

ilz cognoissoient qu'ilz estoient frappes de la peste.

Plusieurs entaches de peste par phrenesie se sont jettez dens les

puiz : d'autres se sont precipitez de leurs fenestres en bas sur le pavé

: d'autres qui avoient le charbon derriere l'espaule, & devant la mamelle

leur venoit une saignee du nez qui duroit nuict & jour violentement,

qui mouroient : les femmes enceintes venoient avourtir, & au bout de

quatre jours mouroient : & trouvoit on que l'enfant mouroit subitement,

& le luy trouvoit on tasché tout le corps d'une couleur violete,

comme si le sang eut esté espandu par tout le corps.

Au brief parler la desolation estoit si grande, que avec l'or &

l'argent à la main souventesfois mouroit on par faute d'un verre

d'eau : & si je venois ordonner quelque medicament pour ceux qui estoient

blecez, l'on le apportoit la : & estoit administré pourement,

tant que plusieurs mouroient le morceau à la bouche.

Entre les choses admirables que je pense [p.54] d'avoir veu

: c'est que j'ay veu une femme que ce pendant que je l'allis veoir, &

en l'appellant par la fenestre, me respondre & me rendre response de

ce que je luy disois, sortir à la fenestre qu'elle mesme toute seule

se cousoit le linceul sur sa personne commençant aux piedz, venir

les alabres que nous disons en nostre langue Provençale qui portent

& ensevelissent les pestiferes, entrer dens la maison de ceste femme,

& la trouver morte & couchee au millieu de la maison avec son suere

demy cousu : & cela fut à trois ou quatre parts à la

ville : & de l'une moymesme je l'ay veu : & eusse voluntiers raconte

d'avantaige tout le fait de la pestilence que avint à ladite ville

: mais ce seroit rendre nostre labeur confus.

Au chapitre 27 et autour de la page 100, Nostradamus se livre à

une description précise de ses relations avec les milieux médicaux

et "pharmaceutiques", et dresse un réquisitoire au ton étonnamment

moderne contre la cupidité et l'appât du gain qui engendrent

lâcheté et incompétence. Ce discours rassemble tous

les ingrédients nécessaires pour déplaire aux censeurs,

inquisiteurs et autres esprits politiquement corrects de l'époque

: la situation n'a fait que s'empirer depuis ce temps, et les laboratoires

pharmaceutiques, les usines de cosmétiques, et nombre d'officines

médicales n'ont en vue que le souci d'augmenter leurs profits et

leurs revenus, au détriment de la santé ou de la solidarité.

[p.98] Ne vous fies pas à tous apotichaires,

que vous promes, que pour un qu'il en y a de bon, qu'il en y a cent &

mille qui sont meschants, ou les uns sont pou[v]res qu'il [sic]

n'ont dequoy la faire : les autres sont riches & puissants, mais il

[sic] sont avares & corrompus, que pour paour de n'estre payé à

leur gre, n'y mettront la moytie, ny possible [p.99] le tiers du

contenu de la recepte : les autres sont ignorants, qui rien ne sçavent,

ne veulent sçavoir : qui est un meschant vice à un home de

tel estat : les autres sont salles, & mal netz, qui font ce qu'ilz

font deshonnestement. Je ne dis point qu'il n'y en ayt qui ont le tout

: ilz ont dequoy : ilz ont bonne conscience : ilz ont le sçavoir,

mais ilz sont negligentz & commandent de le faire à quelques

uns qui le font mal. Je ne veulx pas desnier, qu'il n'y en soient plusieurs

que ce qu'ilz font ne soit bien fait : mais cela est bien rare.

J'ay suivy tout le royaulme de France, au moins

la plus grand part, & ay hanté & cogneu plusieurs apotichaires,

mais j'ay veu faire de choses tant enormes, que ne pense que en toutes

les arts manuelles mechaniques ou y courent plus d'abus qu'il se fait en

l'art de la pharmaceutrie, & plus de charge de conscience : que si

je voulois escrire la centiesme partie, que comme tesmoing oculaire je

puis affirmer, le papier ne feroit asses suffisant de le mettre par escrit

: non que je veuille taxer personne de ce monde, ja au souverain Soleil

ne plaise me faire participant de sa immense splendeur : mais en voiant

le monde pour apprendre & cognoistre les qualités, [p.100]

complexions & nations des gens, & voir la clemence & inclemence de l'air,

& les diverses nations du monde, mesrne pour la cognoissance des simples

que en aucunes regions sont, aux autres ne sont : & principalement

pour voir les antiques topographies faites du temps du siecle Romain :

& en exerceant la faculte de medicine, ou gist ma principale profession,

ay cogneu tans d'abus, & en tant de diverses citez, que pour n'offencer

les oreilles des uns & des autres je changeray de propos

: comme a fait Lucien in Encomio Demosthenis, de celuy qui alla peindre le

cheval qu'estoit couché, & il le vouloit courrant, j'ay bien

esté en plusieurs parts que la faculte de medicine est noblement

mise en exequution : mais cela n'est pas si souvent qu'il est jour : car

cas advenant que quelque medicin arrive a la boutique d'un pharmacopolle,

& pour satisfaire a quelque malade il vouldra voir faire les medicines,

& les peser comme il est bien raison, mesmes quand on cognoist un apotichaire

ignorant : & lors l'apotichaire, possible sera quelque ignorant idiot,

fol, glorieux, & temeraire, outrecuydé, ou esventé, phantastique,

car tout par tout en y a de bons & de maulvais, dira a ce jeune medicin,

& quoy me voules vous icy conteroler ?

[p.101] Penses vous qu'on ne soit pas home

de bien ? Je veux bien que vous sçaiches, que je le ferai beaucoup

mieulx que vous ne le scauries ordonner : parquoy mesles vous de faire

vostre eftat : & ne vous empesches pas de noz drogues : car je feray

mieux cela que vous ne le sçauries entendre : & mille autres

propos qu'ilz disent, & qu'ilz font que encores je n'ose escrire la

douziesme partie de ce qu'ilz font les meschantz : veritablement en ay

cogneu de forts gens de bien, qui entendent tresbien leur art, & que

la faisoient aussi : & au lieu ou je feusse jamais que l'art de la

medicine feusse mal administree c'estoit a Marseille, or mis deux ou trois

: & s'il n'estoient messieurs les docteurs en medicine qu'ilz y sont

gens de bien, & sçavans seroit plus mal : mais messire Loys

Serre home sçavant & docte, & en presaiges un second Hippocrates

la fait administrer de tout son pouvoir justement : si je vouloys reciter

toutes les villes que j'ay practiqué, ou la medicine se fait bien

& mal, nostre livre seroit par trop enorme, donnant toutesfoys la palme

(sans que les autres gens de bien en soient participant) tant de sa cité

que d'ailleurs à Joseph Turel Mercurin de la cité d'Aix en

Provence: & de present a nostre ville de Salon a François Berard :

[p.102] combien que l'on pourroit dire que

je n'ay pas hanté n'y experimenté les autres, que despuis

en la ont changé de faire, nenny vrayement : car celle n'est possible,

pour ce que la vie de l'home est bresve : & feray fin [sic]

de telz propos, que je suis certain, que sont plusieurs qui ne sont pas

contens, & lairrons ce propos qui ne sert que de animer le coeur des

malins, qui usent souvent la succidanea [subterfuge], qu'lz

[sic] facent que leur ame ne soit blesee.

Le discours de Nostradamus rappelle l'idée de l'humaniste Guillaume

Budé, parfois encensé mais rarement lu : "Il n'y a cependant

personne qui ne voie et comprenne que toute la race humaine est aiguillonnée

par le souci d'accroître ses revenus, comme elle le serait par un

taon engendré par elle et demeurant en elle." (Lettre à Thomas

Lupset, du 31 juillet 1517 ; in Thomas More, L'Utopie, éd. 1978).

Paracelse s'en prend lui aussi avec véhémence aux médecins et apothicaires de son temps.

C'est bien de l'argent, ce fléau du cerveau, des sensibilités

et des consciences, plus ravageur et destructif aujourd'hui qu'il ne l'était

il y a quatre ou cinq siècles, dont il est encore question dans

ce passage de la seconde partie du traité : "quand Homere parloit & les autres

de l'ame au ciel, ne se pouvoit il pas entendre, Strenuorum immortale nomen ? ["les

noms des braves sont immortels" ; cf. Alciat, Emblemata, Lyon, éd. M. Bonhomme, 1551, p.147, d'après

Pausanias ou le 3e livre des épigrammes grecques] mais vrayement ilz

preferent la richesse de ce miserable monde, qui tost perit à celle

que par les lettres seroit à tout jamais pardurable. Mais ilz sont

comme Tantalus, tant tant, & si n'ont rien. Mais nous reviendrons au

chemin d'ou nous sommes venus, pour donner advis à quelques uns,

qui auront cognoissance de plusieurs gents : & laissons à part

ceux qui ont sçavoir & pouvoir, qui aiment mieulx un escu, que

s'ilz avoient prins peine d'escrire une heure : ce que je cognois plusieurs

qui ont le sçavoir pour le faire : mais la richesse les aveugle,

& pensent avoir bonne raison, & ilz seront bien deceuz. Peribit

memoria eorum sine sonitu, ["leur mémoire périra sans

faire de bruit"] non pas d'erain. [p.218]

La plouto-technocratie actuelle est le pire des régimes pour

l'esprit, et les (ir)responsables de l'uniformisation de la culture, qui

quémandent auprès des services publics plus de moyens techniques

et financiers, et plus de personnel, feraient mieux de demander des hommes.

Enfin, l'emploi de certaines formules, pour le moins peu catholiques,

et pas plus protestantes, en dépit des éthiques et étiquettes

qu'on cherche à lui faire endosser (Dupèbe par exemple, ou

à l'opposé, dans le petit monde étriqué des

idéologies chrétiennes, un Lemesurier), traduit et trahit

certainement les véritables aspirations, mystiques et panthéistes,

aux accents spinozistes (deus sive natura), de l'auteur, encore

assez peu avisé des puissants clans, cliques et ligues plus ou moins

engagées qui ont cherché à enserrer la connaissance

de "l'esprit" sous le manteau de leurs lubies respectives, et pas encore

assez rusé pour donner le change : "pleut au souverain soleil,

qui est la vraye lumiere de Dieu" [p.74], "au souverain Soleil ne

plaise me faire participant de sa immense splendeur" [p.99].

Les 34 recettes du Livre des Fardements

01. p. 25 - Pour accoustrer le sublimé

02. p. 33 - Vn' autre mode pour bien preparer & accoustrer le sublimé

03. p. 36 - Pour faire pommade d'une souveraine odeur, bonté & excellence

04. p. 42 - La façon vraye pour faire l'huylle de benjoin

05. p. 45 - Autre façon pour faire huylle de benjoin

06. p. 46 - Pour faire huylle de noix muscade en toute perfaiction

07. p. 47 - Autre maniere pour faire le susdit huylle

08. p. 48 - Pour faire la principale matiere pour pouldre de senteur

09. p. 54 - Pour faire pouldre de violete

10. p. 55 - Pour faire une paste (...) pour paster les pommes de senteur, ou pour faire des patinostres

11. p. 57 - Autre annotation pour composer pommes de senteur

12. p. 60 - Pour faire autres pommes de senteurs non guieres moindres que les premieres

13. p. 61 - Pouldre pour nettoyer & emblanchir les dentz, & rendre l'haleine doulce

14. p. 61 - Vn' autre façon plus excellente pour nettoyer les dentz

15. p. 63 - S'ensuyt l'eaue de senteurs pour arrouser noz formes

16. p. 64 - Et notes que de ceste eaue, mais qu'elle soit coullee bien subtilement, s'en fait un fard

17. p. 65 - Pour faire huylle de senteur

18. p. 69 - Pour composer au vray le poculum amatorium ad Venerem

19. p. 75 - Pour faire une maniere de savon muscat qui emblanchit & adoucist les mains [chapitre "XX" par erreur]

20. p. 77 - Autre maniere de savon muscat pour la barbe

21. p. 79 - Pour faire Bourrax artificiel clayr comme sucre candi

22. p. 80 - La forme pour faire un eau distillee pour emblanchir & illustrer parfaitement la face

23. p. 84 - Pour faire au vray le laict virginal (...) pour emblanchir la face

24. p. 86 - Pour faire venir les cheveulx blonds comme un fillet d'or

25. p. 88 - Une autre façon pour faire le poil de la barbe blond, & de couleur doree

26. p. 92 - S'ensuit une tressouveraine & tresutile composition, pour la sante du corps

27. p. 97 - S'ensuyt la maniere comme il faut user de la susdite composition

28. p.102 - Pour faire les cheveux de la barbe noirs pour blancz qu'ilz soient

29. p.104 - Pour faire savon noir qui ennoircit la barbe & subitement

30. p.106 - Pour faire un huylle qui est de couleur noire, qui fait venir le poil noir

31. p.108 - Pour faire l'huylle (...) que en touchant le poil, incontinent changeoit en un instant de couleur devenant noire

32. p.117 - Pour accoustrer le nacre prosopopeye (...) pour embellir & emblanchir la face

33. p.120 - Vne souveraine nocturne application pour oster les lentilles du visaige

34. p.122 - S'ensuit un fard pour emblanchir la face, & la conservant longuement en beaute

3. Le traité des Confitures

Le livre des Fardements traitait de l'apparence physique, de l'extériorité

corporelle, du look, du dehors : le livre des Confitures traite

de "l'intériorité corporelle", de la subsistance à

travers la nutrition, l'alimentation, la digestion, du dedans.

Les recettes proposées par Nostradamus, principalement des confitures

et des gelées, relèvent de la confiserie et de l'oenologie.

La bonne utilisation du sucre, du miel plus abordable, et des épices,

reste l'essentiel du savoir-faire de Nostradamus. Notons : une confiture

de citron (chap.1), une confiture de courge aux vertus médicinales,

pour tempérer "la chaleur exuberante du coeur et du foie" (chap.2),

une confiture de noix sans sucre ni miel (chap.5), un vin cuit appelé

"defrutum" par Varron (chap.6), le traitement de la cassonade ou du sucre

gâté (chap.7 bis), une confiture de gingembre (chap.11), le

traitement de l'eau de gingembre pour la préparation du vin apéritif

appelé "hippocras" (chap.12), de la gelée de coings (chaps.15,

16 & 17), une recette de santé et de rajeunissement, chassant

"toute melancholie" à partir d'écorces de buglosse (chap.23),

une recette pour le sucre candi (chap.25), une tarte de massepain (chap.27),

un sirop laxatif à partir de roses rouges (chaps. 29 & 30).

Pour les amateurs d'expériences culinaires, quelques mesures

de poids d'après l'ouvrage de Pierre Charbonnier (1994) :

- un denier (ou scrupule) de 24 grains = 1,27 g

- une once de 8 gros (ou 8 drachmes) = environ 24 deniers = 30,6 g

(environ une cuillère à soupe)

- une livre de Paris ou poids de marc, de 16 onces = 2 marcs = 489,5

g (bijoutiers, pharmaciens)

- [la livre poids de romaine, pour le commerce de gros, et des quantités

de plus de 20 livres = 403 g]

- [la livre poids de balance, pour le commerce de détail = 380

g -- mais 376 g à Salon, 379 g à Aix, 388 g à Marseille]

- un pot (de vin) = 1,073 litre à Marseille, 1,203 litre à

Aix, mais 1,302 litre à Salon

Hippocrate et Galien avaient vanté les bienfaits médicinaux

du vin, et l'appellation "hippocras" ou hypocras pour le fameux apéritif

médiéval épicé et fortifiant proviendrait du

nom du médecin grec. Rabelais mentionne l'hippocras clairet et l'hippocras

blanc dans son Tiers Livre (chaps. 30 & 32, pp.448 & 455).

Et Nostradamus déclare avoir confié sa recette de l'hypocras

à son compatriote salonais : "je l'ay autrefoys fait faire à nostre

Françoys Berard, qui puis la vendoit comme d'une espicerie toute

nouvelle." [p.166]

Nostradamus aurait-il abusé de sa propre recette ? C'est

ce que suggère Buget qui écrit que son style "ressemble un

peu au langage d'un homme ivre." (1861, p.70). Jean-Paul Clébert, qui se présente en provençal

familier de Nostradamus et qui en dresse un portrait comme s'il en avait

été le concierge, le dépeint comme un ivrogne impénitent,

qui cultive son inspiration dans les vapeurs d'alcool : "Il boit comme

un trou, comme un puits, ce bon petit vin de Crau qui ne se transporte

pas mais le transporte en cet état second où tout semble

s'expliquer." (in Nostradamus, Aix-en-Provence, Édisud, 1993, p.108).

Divers recueils culinaires sont imprimés en français à

partir de 1486 : le Viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent,

le Platine en françois (de l'italien Bartolomeo Sacchi dit

Platina), et un Livre de cuysine parisien dont la première

version a été imprimée dans les années 1530.

Le premier ouvrage traitant spécifiquement de confitures et de vins,

mais aussi de "fardements", est paru en 1545 (Paris, Jehan Longis) : c'est

le Petit traicté contenant la maniere pour faire toutes confitures,

compostes, vins saulges, muscadetz & autres breuvages, parfuncts savons,

muscads pouldres, moutardes, & plusieurs autres bonnes recettes,

basé sur un réceptaire manuscrit du XVe siècle, en

quelque sorte le précurseur du TFC. Deux rééditions

de cet ouvrage suivront : chez Benoist Rigaud en 1558, et chez Jehan Bonfons,

peut-être dans les années 1560, sous le titre : Maniere

de faire toutes confitures, avec la vertu et proprieté du vinaigre.

(Sur cet ouvrage et sur sa source manuscrite, voir la thèse de Florence

Dufournier, Édition critique et commentée d'un réceptaire

de la fin du XVe siècle (Paris IV-Sorbonne, 1997), et l'article

de Philip et Mary Hyman dans l'ouvrage collectif : Livres en bouche,

Paris, 2001, p.59).

Apparemment, Nostradamus ne connaissait pas ce texte : "je seray

le premier, qui en ceste matiere de ce second traicté en nostre

langue a monstré le passaige, & a couppé la glace"

[p.161] ; "ce petit Livre, que je vous presente par estreines de nouvellete." [p.221]

Le livre des Confitures s'achève sur une note étonnante

et énigmatique, et même si Nostradamus précise à

la dernière page de ce livre que "si quelqu'un a parfaite intelligence

de sçavoir cognoistre la maistrise de bien & deuement gouverner

le succre, il mettra tous fruitz en parfaite confiture." [p.221], on

sent bien qu'il est question de tout autre chose, et que le voyant salonais

n'a pas entrepris cet ouvrage pour nous entretenir seulement de poudres

et de confitures, n'en déplaise à certaines lectures naïves !

Pourtant amy lecteur si tu voys quelque matiere, laquelle

ne te soit agreable, ou par novité te faille retirer le front, je

te diray ce qu'ay veu engravé en marbre. Credis sum Pythiovera

magis tripode. Vray est qu'il y a beaucoup de choses, que sont chieres

& difficiles a faire : mais si tu veux dens ton cerveau calculer, ne

trouveras chose que ne soit que par trop facile a faire : mais qui vouldroit

user d'une par trop severe avarice, il pourroit bien estre, que l'intention

de quoy l'on pretend seroit frustrée. [p.220]

A la fin de l'ouvrage sont annexés deux suppléments :

à la page 222, une épigramme de 6 vers (hexastichum)

précédée d'un avertissement, le tout en latin et adressé

à Nostradamus. On ignore quel en est l'auteur : Nostradamus lui-même

? Un ancien camarade de l'université de Montpellier ? En voici la traduction :

"En recommandation du très célèbre docteur de la

faculté de médecine, ce petit livre de notre maître [D. N.

= Dominus Noster] Michel Nostradamus, qui apportera au lecteur

candide une commodité qui n'est pas mince.

Salut, docteur Michel, très digne des plus grands éloges,

Que de grandes récompenses couronnent tes études.

Tu dévoiles par ce petit livre de nombreux préceptes:

Et ainsi ton travail personnel sera utile à beaucoup.

La jeunesse doit se recommander de ton enseignement,

Et les plus âgés loueront tes écrits comme dignes

d'attention."

L'épigramme est suivie de la traduction par Nostradamus d'une

lettre d'Ermolao Barbaro à Pietro Cara (ca. 1440-1501), écrite à Milan

et datée du 6 mai 1488, décrivant un banquet au cours duquel

sont présentés aux convives 15 plats successifs (pp.223-228).

Le texte est repris ou plutôt "récité" par César

Nostradamus qui en donne une autre traduction d'après la lettre

de Barbaro : "je veux par un court & gracieux devoyement reciter la

magnificence des nopces de Trivulce." (Histoire, pp.692-693).

Les 30 recettes du Livre des Confitures

01. p.133 - Et premierement pour confire l'escorce, ou la chair du citron avec le succre

02. p.137 - Pour confire la chair de courdes que l'on nomme cocordat ou carabassat

03. p.140 - Pour confire l'orengeat en succre, ou en miel

04. p.143 - Pour confire les orenges

05. p.144 - Pour confire les noix ou autre confiture sans miel, & sans succre

06. p.146 - Pour faire le vin cuit que Marcus Varro nomme Defrutum

07. p.150 - Pour faire laictues confites en succre [et] La façon pour clarifier la cassonade, ou le succre qui est noir

08. p.154 - Pour faire la confiture des guignes ou agryotes

09. p.156 - Pour faire la gellee des guignes

10. p.159 - Vn' autre mode pour faire gellee de guignes

11. p.162 - Pour faire la confiture du gyngembre verd [chapitre "XII" par erreur]

12. p.165 - Pour conserver l'eau du gyngembre, qui est pour faire bonne pouldre, pour faire souverain vin hippocras

13. p.167 - Pour faire d'une racine confite qui est Hyringus

14. p.169 - Pour faire des amandes confites des verdes, par lors qu'elles sont demy meures

15. p.172 - Pour faire gellée de coings (...) pour presenter devant un Roy

16. p.174 - Autre façon pour faire gellée de coings (...) pour princes, ou grandz seigneurs

17. p.177 - Autre façon pour faire gellée de coings en roche

18. p.179 - Pour confire petitz limons & orenges tous entiers

19. p.182 - Pour confire des coings à cartiers

20. p.184 - Pour confire les coings à cartiers avec le vin cuit

21. p.186 - Pour faire du codignat

22. p.187 - Pour faire une autre façon de coings à cartiers avec le succre

23. p.190 - Pour confire l'escorce de buglosse

24. p.193 - Pour faire poires confites

25. p.195 - Pour faire le succre candi

26. p.199 - Pour faire le pignolat en roche

27. p.203 - Pour faire tartre de massapan, que Hermolaus en l'epistre sequente nomme Martios panes

28. p.205 - Pour faire les penites, que nous appellons succre panys

29. p.210 - Pour faire syrop rosat laxatif

30. p.214 - Autre façon pour faire le syrop rosat laxatif

4. Voyages et rencontres, relations et lectures

Nostradamus parsème son traité de quelques précieuses

indications autobiographiques sur son activité, ses relations, ses

déplacements. De 1521 à 1529, il est étudiant autodidacte

et itinérant (p.3) quoiqu'il laisse entendre qu'il exerce la médecine

dès 1521 (p.4). Autant dire qu'il ne considère pas le diplôme

comme sanction légitime de la profession, et ne mentionne pas son

doctorat de médecine qu'il a pourtant dû passer à la

faculté de médecine de Montpellier au début des années 30.

Il a séjourné et probablement exercé en diverses

cités de Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné et Lyonnais

: "Je suis este en plusieurs & diverses regions du monde, &

ay hanté les uns & les autres que les [confitures de guignes]

faisoient d'une sorte, que les faisoient de l'autre : que si je voulois

escrire par tout la ou j'ay veu, le papier ne seroit asses suffisant :

j'eusse pensé que le pais d'Italie feusse le souverain pour ce faire

: mais quand en cest endroit, au moins la ou j'ay veu, ilz en usent

bien golphement : j'ay veu la façon de Thoulouse, de plusieurs de

Bourdeaulx, de la Rochelle : brief de tout le pais de Guienne & Languedoc,

& de toute la Provence, du Daulphiné, du Lyonois : mais je n'ay

jamais trouvé de plus belles que ces icy n'y [sic] meilleures.

[pp.155-156].

"J'ay autrefois practiqué en la cité de Bourdeaux,

de Thoulouse, Narbonne, Carcassonne ; & la plus grand part au pays

d'Agenois : Agen mesmes la ou, la faculte de Medicine estoit souverainement

faite, & a esté resuscitée en son plus hault degré,

non pas tant seulemens la Medicine, mais toute Philosophie Platonique" [p.218].

Il est à Avignon en 1526 (p.176), à Bordeaux en 1539 (p.110),

à Aix de juin 1946 à février 1947 environ et à

Lyon en 1547 lors des épidémies de peste (pp.50 & 216),

à Gênes et à Savone en 1549 (pp.59 & 202).

Il se sent à l'étroit à Salon, sa ville de résidence

depuis 1547, et se plaint des piètres possibilités d'échanges

intellectuels et culturels (p.122 cf. supra, & p.220) : "je

suis logé pour la faculte de quoy je fais profession entre bestes

brutes, & gents barbares, ennemys mortelz de bonnes lettres, &

de memorable erudition." César rappelle que les sentiments de Nostradamus envers les salonnais ne s'étaient guère améliorés dix ans plus tard, surtout après les menaces

dont il a été l'objet durant les émeutes paysannes d'avril 1561, ou de mai 1560 selon César qui rapporte les cris alors proférés : "Au feu, au feu, vivent Cabans, meurent

Lutheriens" (786E, Histoire, 1614, p.785-788). Lors du passage de Charles IX à Salon le 17 octobre 1564, Nostradamus aurait souhaité rester à part de la délégation

officielle, et se serait écrié : "O ingrata patria, veluti Abdera Democrito" (Ô Patrie ingrate comme le fut Abdère pour Démocrite).

Voici l'ensemble du témoignage de César se rapportant à cette journée du 17 octobre :

"Bien peu apres vint en Provence le jeune Roy qui faisoit le tour de son Royaume, & arrivé à ceste ville de Sallon le dix-septieme d'Octobre, jour dedié au Dieu

Mars [un mardi], à trois heures apres midy. (...) Anthoine de Cordoüa Gentilhomme honnorable & liberal, qui peu apres fut fait Chevalier de sainct Michel,

& Iaques Paul l'un des plus riches hommes de son temps, lequel pareillement quelques annees apres fut ennobly, estans en charge de // Consuls, le reçeurent

à la porte par où il entra, sous un poisle de damas violet & blanc. Ces deux Magistrats honnorablement accompagnés des plus nobles & apparens

bourgeois de la ville, supplierent bien instamment Michel de Nostradame, personnage le nom duquel suffit assés, de vouloir estre avec eux, & parler à sa Majesté au

poinct de la reception, estimant à l'avanture non en vain, qu'elle auroit un contentement particulier de le voir : mais il s'en excusa autant gracieusement qu'il peut

à de Cordoüa, son singulier & intime amy, & à ses compagnons, leur remonstrant qu'il desiroit faire son train à part, & saluër sa Majesté hors de la tourbe

populaire, & de ceste foule d'hommes, estant tres-bien adverti qu'il seroit requis & demandé, comme il arriva.

Ainsi donc que fort decemment couvert, il attendoit le coup de rendre cest hommage à son Roy, voicy que les Consuls le monstrerent à sa Majesté, à laquelle tout à poinct

il fit une tres-humble & convenable reverence d'une franche & philosophique liberté, prononçant ce vers du Poëte. Vir magnus bello, nulli pietate secundus.

["Grand guerrier, et en piété dépassé par nul autre", ps. Ovide, Argumenta decasticha Aeneidos].

Suyvant, comme tout hors de soy par un aise extraordinaire qu'il sentit à cest instant de se voir tant humainement accueilly d'un tel & si grand Monarque,

duquel il estoit né subject, & comme indign(é) contre sa propre terre ces mesmes paroles : O ingrata patria, veluti Abdera Democrito.

Comme s'il eut voulu dire : ô terre ingratte, à qui je donne quelque nom, voy l'estat que mon Roy daigne encor faire de moy !

Ce qu'il disoit sans doute assez ouvertement en ce peu de mots, contre le rude & incivil traittement que certains seditieux mutins,

gens de sac & de corde, bouchers sanguinaires, & vilains Cabans avoyent faict à luy, qui donnoit tant de gloire à son pays.

Adonc l'accompagna mon pere, car c'est de luy que je parle, tousjours costé à costé, avec son bonnet de velours d'une main,

& un gros & tres-beau jonc marin d'Indie emmanché d'argent de l'autre, pour s'appuyer durant le chemin,

(parce qu'il estoit quelquefois tourmenté de ceste fascheuse douleur de pieds que le vulgaire appelle gouttes) jusques

aux portes du chasteau, & encor dans sa propre chambre, où il entretint fort longuement ce jeune Roy, & la Royne

Regente sa mere, qui eurent ceste humaine curiosité de voir toute sa petite famille, jusques à une fille de laict.

Et de ce me souvient fort bien, car je fus de la partie." (Histoire, 1614, p.801-802).

Faisant allusion aux spectacles de rue et reconstitutions dites historiques qui se déroulent chaque année fin juin à Salon, Maryline Crivello (qui reprend le récit de César d'après un texte corrompu de seconde main) s'interroge sur la légitimité de telles manifestations commémoratives : "Il existe ainsi un réel écart entre ce document [le témoignage de César sur la venue de Charles IX à Salon], fondateur du spectacle, qui exprime nettement à quel point Michel de Notre-Dame était peu intégré à la population salonaise et l'enthousiasme appuyé lors du passage dans le cortège reconstitué de son interprète actuel. Nostradamus n'était pas prophète en son pays, rejeté par les ancêtres de ces Salonais qui désormais, au bénéfice des spectacles, s'en réclament." (Maryline Crivello, "Du passé, faisons un spectacle ! Généalogies des reconstitutions historiques de Salon et Grans en Provence (XIXe-XXe siecles)", in Sociétés & Représentations 12, Revue du CREDHESS, Paris, 2001, p.230). On souhaiterait que la municipalité salonaise et la maison dite de Nostradamus optent pour la recherche et allouent la part culturelle congrue de l'argent du contribuable à la connaissance sérieuse et à la publication des inédits de l'oeuvre de l'astrologue et voyant saint-rémois, plutôt que de satisfaire les instincts populaires par la représentation d'un "Nostradamus festif" totalement anachronique.

Et Stéphane Gerson souligne l'échec de la mascarade salonaise dont l'objectif initial avait été d'instrumentaliser Nostradamus en vue de relancer une dynamique économique locale en déclin : "Nostradamus devint le centre absent de Salon : ses habitants ne pouvaient y échapper tandis que les visiteurs recherchaient en vain le sinistre prophète." Des entrepreneurs en aménagement culturel, pour la plupart des locaux hostiles au prophète astrologue, tentèrent d'en forger une image controuvée et biaisée "mêlant réinvention et effacement, emprunts et réappropriations, refus incertains et détournements." ("Le patrimoine local impossible : Nostradamus à Salon-de-Provence (1980-1999)", in Genèses, 92, 2013, p.71). Gerson s'en tient prudemment (ou lâchement) aux années 1980-2000 sans prolonger le constat jusqu'à la dizaine d'années précédant la publication de son article !

Outre Salon, quinze villes sont mentionnées : La Rochelle (p.155),

Bordeaux (pp.110, 155 &.218), Agen (pp.12 & 218), Toulouse (pp.155

& 218), Carcassonne (p.218), Narbonne (p.218), Montpellier (p.217),

Lyon (p.216), Vienne (p.219), Valence (p.219), Avignon (p.176), Aix (pp.50

& 101), Marseille (pp.101 & 216), Savone (pp.122, 216 & 202),

et Gênes (p.59). Hormis La Rochelle, plus au nord, Aix, Marseille,

et les deux villes de la côte italienne, elles sont toutes situées

le long de la Garonne, de l'actuel canal du Midi, imaginé et commencé

par le salonais Adam de Craponne, et du Rhône jusqu'à Lyon.

Elles se situent sur un tracé formant un arc de cercle évasé,

de Lyon à La Rochelle en passant par Narbonne. Un second arc de

cercle longeant la côte méditerranéenne coupe le premier

à Avignon. Ces deux tracés forment une sorte de n inversé.

Une centaine d'auteurs, de connaissances et de personnages historiques

ou légendaires sont mentionnés, comme Euphorbe (p.217) ou

le devin Tirésias (p.105) : voir les tableaux ci-dessous, par domaines

d'activité, et par noms. D'autres, qu'on pourrait attendre, n'apparaissent

pas, comme Ptolémée, Horapollon (dont Nostradamus entreprend

la traduction des Hieroglyphica en 1541), Albumasar, Léonard

de Vinci, Copernic, Paracelse, Pierre Turrel, Richard Roussat, ou encore

Rabelais, immatriculé à la faculté de médecine

un an après Nostradamus, et dont les ouvrages avaient déjà

connu un grand retentissement. Les médecins d'une part, et les érudits,

philologues et historiens de l'autre, comptent pour la moitié des

personnes mentionnées. Aucun astrologue. Les théologiens

et idéologues chrétiens sont ignorés. Le Christ lui-même

n'est mentionné que deux fois, et le sont aussi Mahomet et le prophète

et réformateur iranien Zoroastre, encore que ce nom pourrait ne

recouvrir que l'un des nombreux ouvrages apocryphes qui lui ont été

attribués.

|

Activité

|

Nom |

|

Pages |

|

empereur

|

Auguste |

G-R |

109 |

|

empereur

|

Gordien |

G-R |

103 |

|

empereur

|

Hadrien |

G-R |

71 |

|

empereur

|

Nerva |

G-R |

71 |

|

empereur

|

Trajan |

G-R |

71 |

|

roi

|

François

1er |

mod |

176 |

|

gouvernant

|

Maistre de Rhodes |

mod |

176 |

|

militaire

|

Alcibiade |

G-R |

22 |

|

militaire

|

Drusus |

G-R |

109 |

|

avocat

|

Jean Treilles |

mod |

111 |

|

juriste

|

Pierre Cara |

mod |

201, 223 |

|

ecclésiastique

|

Ammanien de

Foix |

mod |

92 |

|

ecclésiastique

|

Cardinal de

Clermont |

mod |

176 |

|

prophète

|

Mahomet |

Ara |

162 |

|

prophète

|

Jésus

Christ |

G-R |

103, 217 |

|

prophète

|

Zoroastre |

Ira |

114 |

|

médecin

|

al-Zahrawi (Bulchasis,

Albucasis) |

Ara |

205, 210 |

|

médecin

|

Paulus Aegineta |

Byz |

3 |

|

médecin

|

Andromachus |

G-R |

52 |

|

médecin

|

Asclépiade

(Asclapon) |

G-R |

109 |

|

médecin

|

Cornelius Celsius |

G-R |

10 |

|

médecin

|

Dioscoride |

G-R |

122, 217 |

|

médecin

|

Erasistrate |

G-R |

112, 217 |

|

médecin

|

Galien |

G-R |

12, 13, 13,

219 |

|

médecin

|

Hippocrate |

G-R |

12, 15, 27,

101, 217 |

|

médecin

|

Antonius Saporta,

de Montpellier |

mod |

217 |

|

médecin

|

Franciscus Marius,

de Vienne |

mod |

220 |

|

médecin

|

François

Valeriola |

mod |

12, 220 |

|

médecin

|

Guillaume Rondelet |

mod |

217 |

|

médecin

|

Hieronymus Massarius |

mod |

115, 217 |

|

médecin

|

Hieronymus Montuus,

de Vienne |

mod |

219 |

|

médecin

|

Honorius Du

Chastel (Castellanus) |

mod |

217 |

|

médecin

|

Jacques Dubois

Sylvius |

mod |

13 |

|

médecin

|

Joseph Turel

Mercurin, d'Aix |

mod |

101, 216 |

|

médecin

|

Leonhart Fuchs |

mod |

13 |

|

médecin

|

Louis Serre |

mod |

101, 216 |

|

médecin

|

Philibert Sarrazin |

mod |

219 |

|

apothicaire

|

Antonio Vigerchio |

mod |

216 |

|

apothicaire

|

François

Bérard |

mod |

101, 166, 216 |

|

apothicaire

|

Leonard Bandon |

mod |

110 |

|

poète

|

Apulée |

G-R |

71 |

|

poète

|

Archiloque |

G-R |

17, 110 |

|

poète

|

Ausone |

G-R |

105 |

|

poète

|

Héliodore |

G-R |

20 |

|

poète

|

Homère |

G-R |

218 |

|

poète

|

Lucien |

G-R |

100 |

|

poète

|

Lucilius |

G-R |

17, 18, 20 |

|

poète

|

Posidippus |

G-R |

21 |

|

poète

|

Clément

Marot |

mod |

219 |

|

peintre

|

Zeuxis d'Héraclée |

G-R |

57 |

|

sculpteur

|

Lysippus |

G-R |

21 |

|

sculpteur

|

Myron |

G-R |

105 |

|

historien

|

Bérose |

G-R |

114 |

|

historien

|

César |

G-R |

11 |

|

historien

|

Diodore de Sicile |

G-R |

16 |

|

historien

|

Hérodote |

G-R |

16, 59 |

|

historien

|

Agathius Scholasticus |

Byz |

18 |

|

érudit

|

Archimède |

G-R |

219 |

|

érudit

|

Athénée |

G-R |

224 |

|

érudit

|

Cicéron |

G-R |

10, 109, 219 |

|

érudit

|

Elien (Aelianus) |

G-R |

115, 217 |

|

érudit

|

Macrobe |

G-R |

224 |

|

érudit

|

Marc Varron |

G-R |

7, 12, 131,

146, 147 |

|

érudit

|

Pline |

G-R |

10, 115 |

|

érudit

|

Plutarque |

G-R |

12 |

|

érudit

|

Alde (Aldus

Manutius) |

mod |

10 |

|

érudit

|

Ambrosius Leo

Nolanus |

mod |

10 |

|

érudit

|

Christophorus

Marsupinus |

mod |

22 |

|

érudit

|

Erasme |

mod |

10 |

|

érudit

|

Ficin |

mod |

12, 22 |

|

érudit

|

Hermolaus Barbarus |

mod |

201, 202, 204,

223 |

|

érudit

|

Longolius |

mod |

10 |

|

érudit

|

Marcus Musurus |

mod |

10 |

|

érudit

|

Nicolaus Leonicenus |

mod |

11 |

|

érudit

|

Scaliger |

mod |

12, 218 |

|

philosophe

|

Aristippe |

G-R |

219 |

|

philosophe

|

Aristote |

G-R |

115 |

|

philosophe

|

Chrysippe |

G-R |

14 |

|

philosophe

|

Lucrèce |

G-R |

22, 69, 71 |

|

philosophe

|

Platon |

G-R |

8, 12, 22, 74,

115 |

|

philosophe

|

Pythagore |

G-R |

10, 114, 228 |

|

philosophe

|

Socrate |

G-R |

70 |

| |

Bernardo Grasso

(Savone) |

mod |

122 |

| |

Carolus Seninus

(Bordeaux) |

mod |

111 |

| |

Jean Ferlin

(Savone) |

mod |

122 |

| |

Johannes Tarraga

(Bordeaux) |

mod |

111 |

| |

René

Le Pillier Verd (Lyon) |

mod |

216 |

Plus de la moitié de ces auteurs appartiennent à la culture

classique gréco-romaine ; les autres sont des modernes ou des contemporains,

à l'exception du poète et historien byzantin Agathius Scholasticus

(ca. 536-582), du médecin byzantin Paulus Aegineta (625-690), apprécié

de Nostradamus, du médecin et chirurgien andalou al-Zahrawi, décédé

en 1013, et des deux prophètes mentionnés.

| Nom |

Activité |

Pages |

| Agathius Scholasticus |

historien |

18 |

| Alcibiade |

militaire |

22 |

| al-Zahrawi (Bulchasis,

Albucasis) |

médecin |

205, 210 |

| Andromachus |

médecin |

52 |

| Apulée |

poète |

71 |

| Archiloque |

poète |

17, 110 |

| Archimède |

physicien |

219 |

| Aristippe |

philosophe |

219 |

| Aristote |

philosophe |

115 |

| Asclépiade

(Asclapon) |

médecin |

109 |

| Athénée |

érudit |

224 |

| Auguste |

empereur |

109 |

| Ausone |

poète |

105 |

| Bérose |

historien |

114 |

| César |

historien |

11 |

| Chrysippe |

philosophe |

14 |

| Cicéron |

érudit |

10, 109, 219 |

| Cornelius Celsius |

médecin |

10 |

| Diodore de Sicile |

historien |

16 |

| Dioscoride |

médecin |

122, 217 |

| Drusus |

militaire |

109 |

| Elien (Aelianus) |

érudit |

115, 217 |

| Erasistrate |

médecin |

112, 217 |

| Galien |

médecin |

12, 13, 13,

219 |

| Gordien |

empereur |

103 |

| Hadrien |

empereur |

71 |

| Héliodore |

poète |

20 |

| Hérodote |

historien |

16, 59 |

| Hippocrate |

médecin |

12, 15, 27,

101, 217 |

| Homère |

poète |

218 |

| Jésus

Christ |

prophète |

103, 217 |

| Lucien |

poète |

100 |

| Lucilius |

poète |

17, 18, 20 |

| Lucrèce |

philosophe |

22, 69, 71 |

| Lysippus |

sculpteur |

21 |

| Macrobe |

érudit |

224 |

| Mahomet |

prophète |

162 |

| Myron |

sculpteur |

105 |

| Nerva |

empereur |

71 |

| Paulus Aegineta |

médecin |

3 |

| Platon |

philosophe |

8, 12, 22, 74,

115 |

| Pline |

érudit |

10, 115 |

| Plutarque |

érudit |

12 |

| Posidippus |

poète |

21 |

| Pythagore |

philosophe |

10, 114, 228 |

| Socrate |

philosophe |

70 |

| Trajan |

empereur |

71 |

| Varron |

érudit |

7, 12, 131,

146, 147 |

| Zeuxis d'Héraclée |

peintre |

57 |

| Zoroastre |

prophète |

114 |

| |

|

|

| Alde Manuce

(Aldus Manutius) |

érudit |

10 |

| Ambrosius Leo

Nolanus |

érudit |

10 |

| Ammanien de

Foix |

ecclésiastique |

92 |

| Antonio Vigerchio |

apothicaire |

216 |

| Antonius Saporta,

de Montpellier |

médecin |

217 |

| Bernardo Grasso

(Savone) |

|

122 |

| Cardinal de

Clermont |

ecclésiastique |

176 |

| Carolus Seninus

(Bordeaux) |

|

111 |

| Christophorus

Marsupinus |

érudit |

22 |

| Clément

Marot |

poète |

219 |

| Didier Erasme |

érudit |

10 |

| Franciscus Marius,

de Vienne |

médecin |

220 |

| François

1er |

roi |

176 |

| François

Bérard |

apothicaire |

101, 166, 216 |

| François

Valeriola |

médecin |

12, 220 |

| Gisbert Longolius |

érudit |

10 |

| Guillaume Rondelet |

médecin |

217 |

| Hermolaus Barbarus |

érudit |

201, 202, 204,

223 |

| Hieronymus Massarius |

médecin |

115, 217 |

| Hieronymus Montuus,

de Vienne |

médecin |

219 |

| Honorius Du

Chastel (Castellanus) |

médecin |

217 |

| Jacques Dubois

Sylvius |

médecin |

13 |

| Jean Ferlin

(Savone) |

|

122 |

| Jean Treilles |

avocat |

111 |

| Johannes Tarraga

(Bordeaux) |

|

111 |

| Joseph Turel

Mercurin, d'Aix |

médecin |

101, 216 |

| Jules César

Scaliger |

érudit |

12, 218 |

| Leonard Bandon |

apothicaire |

110 |

| Leonhart Fuchs |

médecin |

13 |

| Louis Serre |

médecin |

101, 216 |

| Maistre de Rhodes |

gouvernant |

176 |

| Marcus Musurus |

érudit |

10 |

| Marsile Ficin |

érudit |

12, 22 |

| Nicolaus Leonicenus |

érudit |

11 |

| Philibert Sarrazin |

médecin |

219 |

| Pierre Cara |

juriste |

201, 223 |

| René

Le Pillier Verd (Lyon) |

|

216 |

Retenons quelques noms, parmi d'autres : le poète grec Posidippus

(Poseidippos) (c. 280-240), le célèbre médecin grec

épicurien Asclépiade (c.124-40), et le compilateur romain

de langue grecque Claudius Aelianus (Elien) dit le Sophiste (fl. 215-250),

auteur d'une Histoire des Animaux et d'Histoires variées

(compilation d'anecdotes historiques et de faits divers), ouvrages qui

ont vraisembablement inspiré l'auteur des Prophéties.

Et parmi les humanistes modernes :

- Ermolao Barbaro (1453-1493), philosophe, philologue et helléniste

vénitien, universitaire à Padoue, commentateur d'Aristote

et de Dioscoride, éditeur et correcteur du texte de Pline, les Castigationes

Plinianae et in Pompontum Melam (Rome, 1492-93 ; éd. Giovanni Pozzi, Padoue, 1973-79). Il serait

mort de la peste à Rome. Le sémioticien américain

Charles Peirce le mentionne (cf. ses Collected papers, 5.299) et

on connaît une lettre que lui adresse Pico, "Sur le style des philosophes",

datée du 3 juin 1485 (in Jean Pic de la Mirandole, Oeuvres philosophiques,

éd.-trad. Olivier Boulnois & Giuseppe Tognon, Paris, PUF, 1993, p.255-266).

- Marcus Musurus (c. 1470-1517), helléniste et collaborateur

de l'imprimeur vénitien Alde

- Jacques Dubois dit Sylvius (1478-1555), anatomiste français,

pionnier de la dissection

- Gisbert Longolius (1507-1543), correspondant de Bembo

- Leonard Fuchs (1501-1566) célèbre médecin et

botaniste bavarois, dont le nom a été donné au Fuchsia,

découvert à la fin du XVIIe siècle

On pourra consulter des ouvrages de la plupart des médecins mentionnés

sur le site de la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BIUM biuSanté).

Parmi ceux qui deviendront les correspondants de Nostradamus et dont

les lettres ont été conservées, seul figure le pharmacien

salonais François Bérard, et parmi la vingtaine de médecins

mentionnés exerçant l'art iatrice (du grec iatrós, médecin), près de

la moitié d'entre eux se sont inscrits à la faculté

de Montpellier dont Nostradamus appréciait l'enseignement malgré

les quelques déboires qu'il a connus à son arrivée

: Louis Serre de Marseille en 1507, François Valeriola en 1514,

Hieronymus Montuus (Jérôme de Monteux) en 1518, Antonius Saporta

en 1521, Guillaume Rondelet et Jacques Dubois Sylvius en 1529 (la même

année que Nostradamus), Philibert Sarrazin en 1539, Honoré

Du Chastel en 1544 ... (sur ces médecins, cf. Gouron, 1957 & Saulnier, 1957).

5. Le système de codage du TFC dans l'édition de 1555

Ce texte fait suite à mes précédentes études

sur le codage numérologique du Testament (1566, cf. CN 177) et

de l'Orus (1541, cf. CN 19), qui

est la traduction manuscrite des Hiéroglyphes d'Horapollon.

Le TFC se rattache au manuscrit de l'Orus par divers

indicateurs : "en Arabie la felice" [p.59], expression traduite

du grec mais néanmoins usuelle à l'époque, et surtout

"la hyene, cynocephale, & crocodille, & hippopotame" [p.116],

quatre animaux dont les hiéroglyphes sont explicités dans

le manuscrit, introduit par un prologue de 116 vers décasyllabiques.

Il est possible que toutes les corrélations explicitées

ci-après n'aient pas toutes été intentionnelles :

cependant le grand nombre de coïncidences repérées à

partir des mêmes méthodes que pour les précédents

textes, confirme l'existence d'un codage. En outre je n'ai pas totalement

exploré les possibilités du TFC, à la structure très

complexe, et il se pourrait qu'une "seconde clé" cryptographique

(que je n'ai pas trouvée et qui pourrait avoir rapport au nombre

d'or et à la suite de Fibonacci, puisque les nombres 5, 8, 13, 34

et 89 sont apparents : cf. infra), ait été mise en

place avec ce traité, en plus de celle confirmant le nombre de quatrains

du corpus. Le format de l'ouvrage, à savoir environ 12 cms de haut

pour 7,5 cms de large (118 x 75 pour l'exemplaire de Lyon), respecte les

proportions du nombre d'or.

Le TFC comprend 240 pages dont 228 sont numérotées :

p.1 : titre : 1 page

p.2 : blanc

p.3 : épître au lecteur (Prooeme) : 22 pages + lettrine A

p.25 : première partie (Préparations

cosmétiques) : 100 pages + lettrine P

p.125 : épître à Jean de Nostredame (Prooeme) :

8 pages + lettrine P

p.133 : seconde partie (Recettes culinaires)

: 89 pages + lettrine V

(au chapitre 28, p.205, lettrine C)

p.222 : hexastichum (Sizain) : 1 page

p.223 : lettre d'Hermolaus Barbarus à Pierre Cara : 6 pages

+ lettrine L

[p.229] : table (non paginée) : 11 pages

[p.240] : blanc

|

Chapitres |

Décomposition |

Pages |

Décomposition |

| Épître I |

1 |

|

22 |

11 x 2 |

| Livre I |

34 |

15 + 19 |

100 |

|

| Épître II |